文/王峰 天同律师事务所合伙人;朱加赛 天同律师事务所高级顾问;俞雅琪、林佳颖、陆巧 天同律师事务所南京办公室律师

保险合同免责条款,通常是指当事人在保险合同中约定的排除或限制保险人责任的条款。《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)第18条将免责条款列为保险合同的必要组成部分。对于保险人而言,免责条款能够直接、迅速地缩紧风险敞口,缩减保险人责任范围;对于投保人而言,免责条款的使用能够直接导致保险费用下降,帮助投保人更低成本地转移风险。因此,免责条款在我国保险行业被广泛使用。然而,由于免责条款相关法律规定的不周延和滞后,以及免责条款本身对保险合同双方利益的根本性影响,故在保险合同纠纷实践中,保险人与投保人、被保险人就免责条款的识别、订入、效力、解释等问题均存在巨大争议,司法裁判观点亦欠缺统一性、预期性。因此,有必要就保险合同免责条款的相关问题进行深入研究和分析。

免责条款与格式条款

免责条款与格式条款的关系常被论及,该问题是进入免责条款相关讨论之前应当明确的一个前提性问题。通俗而言,免责条款的核心特征系免责性,格式条款的核心特征系非协商性,免责条款与格式条款不是在同一维度判断下做出的分类、非属相对概念,即免责条款可能构成格式条款,也可能构成非格式条款。实践中,免责条款多以格式条款形式呈现,尤其在保险合同中更是如此;当然,保险合同中也会存在经投保人和保险人双方协商确定的免责条款。由此引发的问题是,《保险法》中免责条款相关规定的规制范围如何确定?仅指向格式免责条款,还是亦囊括其他非格式免责条款?

《保险法》第17条规定将保险合同中的格式条款区分为一般格式条款与具有免除保险人责任性质的格式条款即格式免责条款;同时规定,对于一般格式条款,保险人仅负有一般说明义务;而对于格式条款中的免责条款,保险人负有提示及明确说明义务。此外,作为判断免责条款效力的核心条款,《保险法》第19条亦以格式条款为适用前提。可见,我国保险法中关于免责条款的规定,系以格式条款为前提展开,对于非格式条款项下的免责条款问题未作表态。理论上,如免责条款系合同当事人协商形成,此种情形下对责任的免除或限制体现了意思自治,应视为双方利益博弈的结果,确无适用提示说明义务等规则规制的必要。换言之,我国保险法中关于免责条款提示说明义务等问题的讨论,在格式条款的语境下方有意义。

当然,关于免责条款与格式条款的关系问题,我国学术界与实务界均不乏讨论之声,但基本上已形成统一认识:在认定某一条款是否属于免责条款时,应首先判断其是否属于格式条款。我们检索到的数千则司法案例亦基本将格式条款视为免责条款的默认前提。鉴于非格式免责条款之讨论与我国保险立法、司法实践存在一定程度偏离,故本文后续关于免责条款的阐述和讨论系框定在格式条款语境下展开,即本文讨论的免责条款系格式免责条款,为行文便利,简称为免责条款。

免责条款的三重法律规制

参照格式条款法律规制理论,免责条款在我国保险法框架下面临三重法律规制:一是受《保险法》第17条提示与明确说明义务规制,即订入控制;二是受《保险法》第19条对格式条款的效力审查规范规制,即效力控制;三是受《保险法》第30条不利解释规则规制,即解释控制。

关于免责条款的订入控制,我国现行合同法律制度与保险法律制度的规定并不一致。前者指向《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第496条[1],作用于合同订立阶段,强调格式条款本身能否订入合同内容,只有订入合同内容的条款才具有拘束力[2];后者指向《保险法》第17条,作用于条款订入后的效力评价阶段,将提示说明义务的履行视为格式免责条款的生效要件,未生效的合同条款不具有拘束力[3]。但就实际效果而言,二者均系从条款拘束力的角度实现对合同当事人权利义务的平衡,无本质区别。况且,我国在长期的立法和司法实践中亦未严格区分合同的成立与生效。[4]从合同法理和逻辑周密性考虑,免责条款未经提示说明不产生拘束力的内在逻辑在于对当事人真实意思的保护,免责条款提供者未履行提示或明确说明义务,致使相对方没有注意或理解该等条款,双方难谓就该等条款形成真正合意,免责条款尚未订入合同,遑论是否生效的问题。

关于免责条款的效力控制,则主要受到条款内容的影响,即校验免责条款的内容是否符合公平正义的价值标尺,追求的系保险合同双方当事人之间的利益平衡。免责条款效力评价规范主要指向《民法典》第497条(《中华人民共和国合同法》第40条)[5]和《保险法》第19条,分别对应合同法律制度与保险法律制度中的免责条款无效规则。整体而言,合同法律制度中的条款无效情形明显较保险法律制度更加丰富,除《保险法》第19条规定的“免除保险人依法应承担的义务或者加重投保人、被保险人责任,排除投保人、被保险人或者受益人依法享有的权利”外,还包括造成对方人身损害、因故意或者重大过失造成对方财产损失等情形。

此外,对免责条款的解释还需受到不利解释规则的约束。经订入审查和效力审查后,如免责条款被认定为有效条款,其在适用上还受到《民法典》第498条(《中华人民共和国合同法》第41条)和《保险法》第30条不利解释规则的限制,即当免责条款有两种以上解释的,应当作出不利于保险人的解释;免责条款与非格式条款内容不一致的,应当以非格式条款为准。

通常认为,《保险法》中关于免责条款订入规则与效力评价之规定系《民法典》合同编中相应规则在保险法律制度中的具体体现,二者规定虽不完全一致,但并不冲突。基于特别法优于一般法的法律适用原则,《保险法》应得以优先适用。

免责条款之司法裁判现状分析

1.案例检索情况

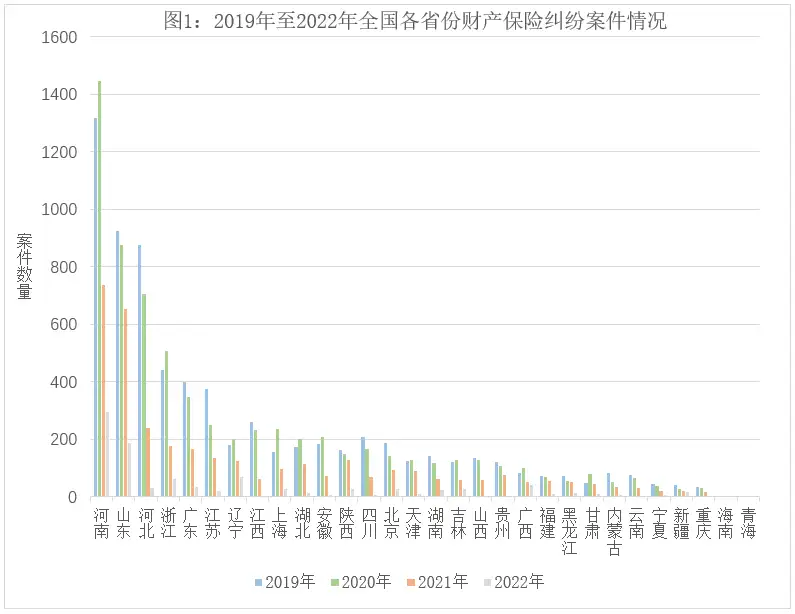

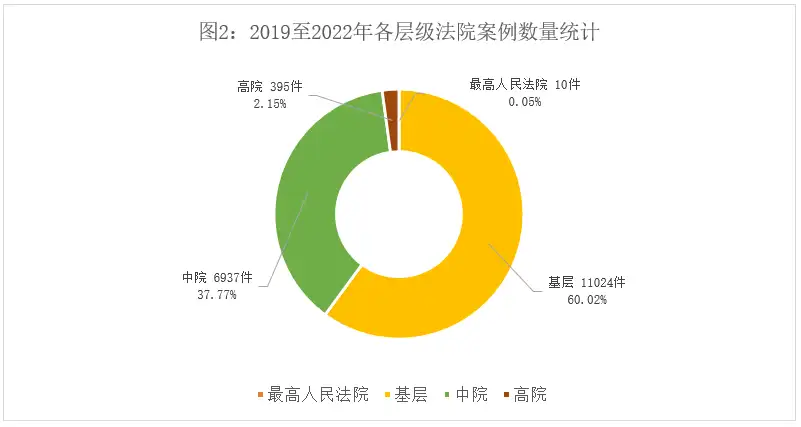

在进入免责条款相关讨论前,我们首先进行了大量的案例检索与梳理工作。以北大法宝案例库为检索平台、“财产保险合同”为标题关键词、“免责”为全文关键词、“案由”选定民事、“审结年份”分别选定2019年、2020年、2021年、2022年,共检索到全国各省份案件共计18356起[6]。如图1、图2所示,案例检索的初步情况表明,河南、山东、河北的案例数量稳居全国前三;浙江、广东、江苏等紧随其后,体量较大;宁夏、新疆、重庆、海南、青海等地案例数量处于全国末端。并且,各地在2019年、2020年的案例数量整体差距不大,呈现稳定趋势,但2021年、2022年案例数量稍有下滑,可能是受未审结、未公开等因素影响。就法院层级而言,基层人民法院受理案件占比60.02%,中级人民法院占比37.77%,高级人民法院占比2.15%,最高人民法院占比0.05%[7]。可见,我国保险合同纠纷案件整体审级不高,以中、基层人民法院为主,高级人民法院、最高人民法院案例数量较少。

由于涉免责条款保险纠纷案例数量过多,为控制样本数量,在对险种、案例时效进行限定的基础上,我们还对法院级别、审理地区进行了限定:将法院级别限定为中级及以上人民法院,暂不对基层法院案件进行逐一分析;对北京、上海、江苏、浙江等地案例进行全面梳理,对西南地区、西北地区、东北地区选择一至两个省会城市为样本进行研究。根据前述口径,我们共筛选出样本案例2237件(详见图3)[8]。对该2237件案例逐一阅读、梳理后,我们又进一步筛选出核心案例887件作为本次研究的核心案例库。当然,针对本文编写过程中需要讨论的具体问题,如免责条款的识别部分涉及的具体条款类型,我们亦会突破案例时限、审理地区等限定因素,以具体问题为导向对相关案例做进一步的全面检索。

图3:2237件样本案例统计表

2.免责条款司法裁判现状

在对案例库中887件案例进行研究的过程中,我们发现,目前涉免责条款财产保险纠纷的司法裁判现状呈现如下特征或趋势:

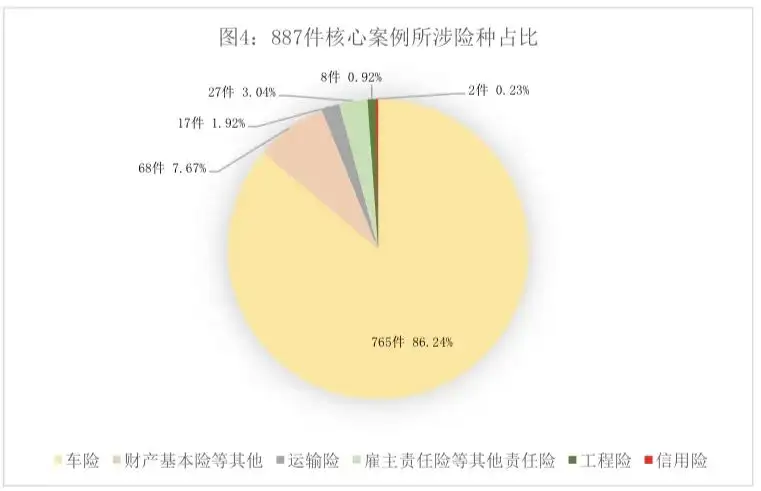

(1)车险领域纠纷频发。在案例库887件案例中,与机动车综合商业保险、车损险、第三者责任险、涉水险等机动车辆保险相关的案件数量高达765件,占比86.24%,而涉及工程险、运输险及其他大额财产标的的案件数量明显较少(详见图4)。

(2)裁判规则、裁判尺度尚未统一,缺乏典型案例。整体而言,涉免责条款保险纠纷案件的争议焦点较为集中,主要包括免责条款的识别与认定、保险人提示说明义务的履行、免责条款的效力判断、免责条款的解释与适用规则等。但就各个争议焦点的审查,目前司法实践未形成统一认识,各地、各级法院同案不同判的问题较为突出,裁判尺度不一,对涉免责条款规则的整体认识和适用逻辑顺序有待厘清。

(3)以提示说明义务之一点覆盖免责条款争议的全部问题,以偏概全之势明显。如前述,目前司法实践大多以提示说明义务为切入点作为审理涉免责条款纠纷的关键,即如果保险人尽到提示说明义务,则免责条款生效并得以适用,反之则排除其适用。相应地,对免责条款的识别、效力、解释等问题的探讨则相对较少。由此可见,司法实践中对免责条款规则适用仍欠缺整体性认识。

(4)各地法院审理水平与经济发展水平整体成正比,呈现一定地域差异。整体上,司法实践中裁判尺度的差异还体现于各地法院审理水平的差异,这种地域差异基本与经济发展水平成正比。同时,在我们检索到的案例中,某些地区法院基本已经形成惯性裁判思路,即直接以保险人未提交充分证据证明其已尽到提示说明义务为由认定免责条款不生效,思路单一、说理雷同性较高。

(5)存在利益衡量优先、以结果倒推的裁判趋势。由于目前司法实践对于涉免责条款保险纠纷的裁判思路尚未形成统一态度,不少法院倾向直接从利益衡量的角度先行作出结论判断,若认为被保险人应优先保险人得到保护,则通常直接通过保险人无证据证明其已经尽到提示说明义务的路径排除免责条款的适用。实践中,保险人未尽提示说明义务似已成为法院排除免责条款适用的“万金油”。

注释:

[1] 《民法典》第496条由《合同法》第39条发展而来。《合同法》第39条仅明确格式条款提供者的提示说明义务,未明确提示说明义务不履行之法律后果,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》规定,格式条款提供者未尽提示说明义务,对方当事人可申请撤销该格式条款。《民法典》第496条在《合同法》第39条的基础上进一步规定,未履行提示说明义务的格式条款不构成合同的内容。

[2] 王利明、房绍坤、王轶:《合同法(第四版)》,中国人民大学出版社2013年版,第100页。

[3] 中国审判理论研究会民事专业委员会编著:《民法典合同编条文理解与司法适用》,法律出版社2020年版,第10页。

[4] 王利明、房绍坤、王轶:《合同法(第四版)》,中国人民大学出版社2013年版,第100页。

[5] 《民法典》第497条在《合同法》第40条的基础上,限定格式条款提供者免除或者减轻己方责任、加重对方责任情形下格式条款的效力判断应以其程度是否合理为前提,并增加格式条款提供者不合理限制对方主要权利时格式条款无效的情形。

[6] 案例更新时间为2022年12月7日。

[7] 2019年至2022年,最高人民法院案例仅3件,此处将历年来最高人民法院受理的所有案件一并纳入统计,共10件,占比0.05%。

[8] 检索路径:以北大法宝案例库为检索平台;“财产保险合同”为标题关键词;“免责”为全文关键词;“案由”选定民事;“法院级别”分别选定最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院;“审结年份”分别选定2019年、2020年、2021年、2022年;“审理地区”分别选定北京市、上海市、江苏省等。