新年伊始,略有闲暇便随手翻书,林达的《扫起落叶好过冬》便是近来新欢。

书不生涩,文字通达,篇幅简短,主要讲美国的历史、司法和宪政故事,虽不宜作为严肃的研习资料,但得益于林达(美籍华人作家夫妇共同笔名,夫为丁鸿富,妻为李晓琳)很会讲故事的轻松笔触,做沧海拾贝的怡情小品,还是不错的。

这一些小故事中,有这么几个让人印象深刻。

迟到四十年的道歉

真相不敌人性

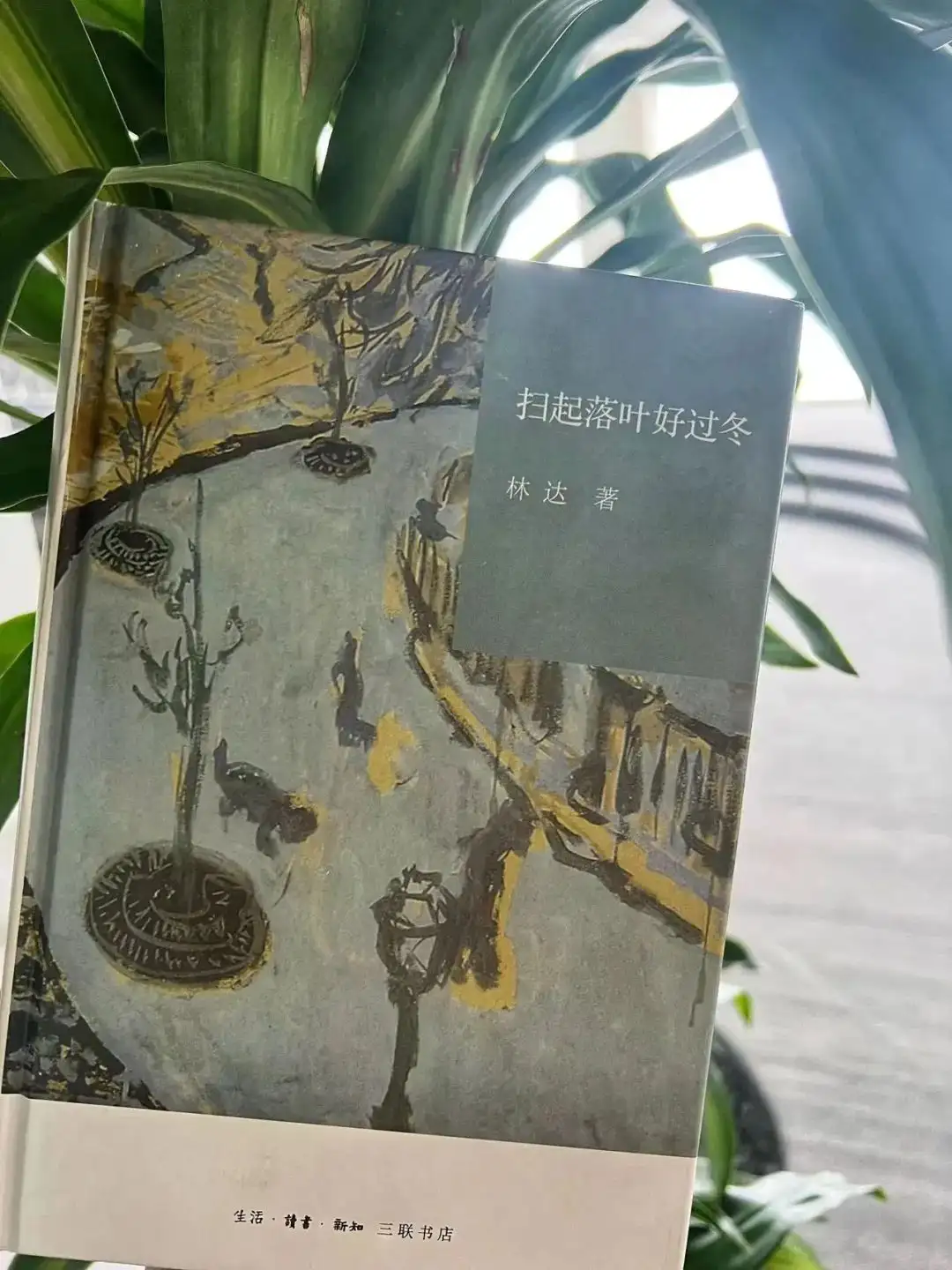

位于佐治亚州的麦迪逊县在某个稀疏平常的周日,要为四十年前逝世的培尼中校组织一场音乐会,以此纪念这位杰出的美国公民。培尼中校是位黑人,却不是当地人,他的家位于首都华盛顿,作为一名“二战”老兵,从太平洋战场回国后,他成为了一名预备役的军官。1964年,美国《民权法》生效,正式宣布结束了长达八十年的种族隔离制度,但南方一些实施种族隔离制度的州,在新法刚生效的过渡期间,仍然存在一些极端的三K党,对黑人施加残忍的杀害及报复手段。1964年的夏天,培尼中校必须要到南方的贝宁堡参加定期的预备役培训,因为担忧南方对黑人的态度,他和另两名战友选择夜间行车,希望在穿越南方的时候不引人注意。但不幸的是,三位白人将培尼中校驾驶的车逼入夜雾弥漫的荒野,两人朝他多发开枪,培尼军官当场身亡。

在新法颁行的风口闹出命案,自然引发了举国关注,当时检方的重要证人是为枪手开车的兰奇,他在案件开庭前的最后关头居然拒绝作证,宣称自己在羁押期间精神上收到了困扰,可能不负责任地作证和签字,另一名重要证人葛斯塔也采取了同样的态度。

尽管最终法庭在证人缺席接受交叉质询的情况下采纳了兰奇和葛斯塔在调查阶段的证词效力,州检察官也发表了鼓舞人心的结案陈词,十二名白人陪审员仍在不到四个小时的时间内做出了“被告无罪”的裁决。

两年后,联邦政府抛弃了谋杀罪,以违反联邦《民权法》为由再次对两位犯罪嫌疑人起诉,这一次,两名白人才分别被判处十年。

四十年后,当地一位市政委员竞选者的妻子坎达拉了解了这个故事,一手操持了这场纪念音乐会,参会的人员排队在纪念册上签名,将纪念册送给了培尼中校的孩子们,为他们父辈作出了一个迟到了四十年的道歉。

这个案子中,真相是极端3K党以残忍的手段杀害了不仅无辜甚至杰出的美国黑人公民,有关此事,从陪审团到法官、到证人到民众,有谁不明知吗?为什么从明知真相到大众在心里认可真相,走了整整四十年?

证人临阵脱逃,必定是感受到了强大的民众舆论压力。在当时,白人根深蒂固的种族歧视观念并没有伴随着《民权法》的颁行而消失,这种默认的观念甚至不需要被质问,它成为了一种预设:黑人的生命与白人的生命不能等同。即便证人有作证的义务,证人也背负道德的压力,但证人更需要克服一种抵抗主流社会心理的恐惧,他们选择逃避,并非具有绝对的可指责性。在本书的另一篇《早春的门罗》中,年仅十岁的亚当斯目睹了摩尔滩一起针对黑人的恶性杀人案,在随后几十年的生命历程中,他被恐惧支配、被威胁左右,带着全家四散流离,却不曾有勇气说出真相。

司法审判活动是法律条文的实践,有趣又无奈的是,一模一样的事实,在不同的演绎者手里,往往会出现截然不同的结局,这是我们不得不面对的司法局限。我们离真相的距离,是由参与司法活动的每一个人链接起来的,这里面固然有制度的约束,但离不开复杂诡谲的人性,它或许单纯向善,但也可能破漏肮脏。当破漏肮脏侵袭通向公正的道路时,追逐真相需要更大的勇气和成本,我们希望多多看到这种不计成本对抗制制度缺陷、对抗人性局限的故事,正如作者所说:“假如罪恶不追究,它带来的恐惧永远不会真正消除”。

血无价,亡羊补牢时未晚

真相困于绳网

1984年的巴里兰州巴尔的摩市,布拉特沃思被指控奸杀了一名九岁的女孩,陪审团裁定布拉特沃斯犯下一级谋杀罪,被判死刑。尽管他始终坚持自己是冤枉的,但警察坚持认为间接证据足以证明他就是真凶。布拉特沃思坚持申冤,他在监狱里给国会议员、美国总统各种写信,都石沉大海、了无音讯。他也坚持在牢房读书,读到了英国警方用DNA技术寻找嫌疑犯,便想到在被杀女孩的裤子上有凶手留下的精液,如果能通过DNA证明不是自己的精液,就可以证明自己的清白。因此,在事发之后的第八年,也就是1992年,女孩的裤子被送往美国DNA之父的实验室检测,后又送往FBI实验室复检,两项检测结果都证明受害者裤子上的精液与他没有关系。1993年,布拉特沃思走出了关押他九年的监狱,州政府赔偿了他三十万美元。

无独有偶。1998年,伊利诺伊州的一位死刑犯安东尼,穷尽了一切司法程序依然未能在关押十六年之后证明自己的无辜,就在被处决前十五小时,由于一些新闻系的大学生调查此案时发现了新证据,才为他讨回了自由。

有关司法的真相,其实有些残忍。不管我们如何设置完善的程序保障犯罪嫌疑人或是当事人的权利,冤假错案依然不可避免地发生。

通向真相的道路被诸多绳网所束缚,可能是犯罪嫌疑人的欺骗性陈述,可能是代理律师不够专业导致错失重大机会,可能是法官的固执己见忽略了关键事实,也有可能是技术的限制导致特定环境下难以还原或证伪。

在任何一方关键要素缺位的情况下,司法会走向一个非所有人所愿的错误结局,让个人或是某个家庭背负不可承受的代价。几千年的人类文明,恐怕没有一种制度能自信地作出有能力杜绝冤假错案的承诺。因此,不管时隔多少年,不管存在多少困难,一旦发现冤假错案,我们都要不遗余力地拨乱反正,这不仅是司法追求公平的应有之义,是还他人清白的必经之路,也能时时警醒每个人:司法不仅是制度,更不仅是工作,它关乎一个个自由的人,关乎一个个自由的人的基本权利,平等地对待每个生命,对所有的生命保持敬畏之心,是人之为人的责任。

九十老太的长征

真相隐于黑盒

很难想象,一位九十高龄的老太,为了对抗美国大选经费中的“软钱”制度,以一己之力横穿美国东西,从太平洋边的加利福利亚走到大西洋边的首府华盛顿,穿着一件醒目的背心,扛着一面小旗,在长达五千一百公里的道路上“步行式”表达政治主张。

在长征的最后一站,老太直奔国会大厦,在圆形大厅高高的穹顶之下,发表了一篇政治演说,宣扬她的改革意见,国会大厦里是不允许民众进行任何政治表达活动的,老太只能被警察抓起来接受审判。

这个老太很有意思,一开庭她就“认罪”,趁着“认罪”的机会,又在法庭上滔滔不绝地表达了自己对政治改革的看法,给在场所有的都算得上孙子辈的法官、检察官、律师、记者,上了一堂民主课。

法官也挺有意思,判处她“囚禁已关押之时间”,等同于就是立即释放,也让她交了十美元手续费。庭后,法官恭恭敬敬把老太请到自己的办公室,说:“我们美国的许多法律,就是由您这样坚持不懈努力着的普通人所促成的。”

这个故事给我触动很深,对于一个九十岁的老太,说她单纯为了哗众取宠,未免有些居心叵测,毕竟能享受世间关注的日子已所剩无多。她要对抗的,是人尽皆知但难以证明的真相。真相就在那里,但真相无力证明,追逐真相的动力引领她在九十岁高龄步行五千一百公里。这漫漫长途,对年轻人都是挑战,但她为了去打开真相的盒子,付出了另人敬畏的毅力和成本,她的目的,无非是让更多的人去关注,去积沙成塔,进而再一步步走近可被证明的真相。

她知道自己会被逮捕,她不在乎。她知道并一定能改变什么,她也接受。

这种成本,却不是每个人都愿意承担的。

这个案件里,有司法的无情——即便所有人都知道老太没有恶意,她在国会做政治宣讲的行为都必须被惩戒;有司法的温度——法官事实上判决了她被当庭释放;有司法的无奈——老太试图揭发的真相,可能在她有生之年,黑盒都难以被打开。

难怪书里记载,有记者报道说,法官在说这句话的时候,他和周围的人,眼里都闪着泪光。

如果不是看书,很难想像这些故事是生活真实而非影视虚构。

有些故事注定不会写入历史,但这些故事却应该被忠实地记录,故事本身可能并不会与名垂千古的姓名联系在一起,但正是这样一个个不放弃的故事,记载了人类司法文明进步过程中的痛苦和代价,也让我们看到了闪亮的人性,正是被这样闪亮的人性所激励,我们才能在不可避免的代价中学到教训,在不断解决冲突的过程中看见进步。

我们离恶的距离更远,我们就离真相更近。

时值立春,万物履新。不管世界的不公和缺憾有多大,我们仍应在这个充满希望的节气,乐见冰雪渐融,喜迎春天渐近。