引言:产生于实际判例中的不可避免泄露规则是美国一项重要的商业秘密保护规则,其具体适用条件在司法实践的不断调整中逐渐完善。虽然该规则在美国理论和实践中受到一定的质疑,但是长期以来为美国大多州所采纳,并有效避免了许多雇员跳槽后泄露原公司商业秘密事件的发生。商业秘密作为现代企业重要的核心资产,一旦泄露其损失难以挽回,我国对于商业秘密的保护亦趋于严格,研究美国商业秘密法中的不可避免泄露规则对于我国的商业秘密保护具有重要意义,参考美国该规则并转化引入我国可以更好平衡雇主与雇员的利益,促进我国商业秘密保护制度之完善。

问题的提出

在科技革命与产业革命背景之下,知识产权愈发受到人们的重视,商业秘密作为“第四类”知识产权,是信息时代企业最具价值的核心资产之一,甚至能够决定现代企业的核心竞争力。但是,有别于传统知识产权,商业秘密一方面缺乏完善的立法,另一方面,商业秘密自身“秘密性”的“易露性”给其带来了很大风险。新技术在信息时代层出不穷,大数据与算法技术常常将个人隐私与秘密暴露在互联网中于无形。

同时,随着社会生活节奏的转变和人们生活方式的调整,人才的流动亦变得更加频繁,而实践中很多商业秘密泄露导致的侵权案件都是由于雇员跳槽而引发。商业秘密的特性导致其一旦被公开即丧失了“秘密性”,其价值也会在很大程度上被削弱,事后的挽救措施往往于事无补,侵权赔偿或经济补偿也很难代替商业秘密本身的价值。肇始于美国的不可避免泄露规则(Inevitable Disclosure Doctrine)在一定程度上解决了这一问题,并经过不断地修正逐渐发展完善,但美国各州法院在审判实践中对于该规则的具体适用仍存在不同的态度与标准,其起源与演变历程亦值得思考,美国商业秘密法中的这一规则有值得我国借鉴之处。

2020年9月最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》,通过更加丰富的内容和完善的体系以加强商业秘密的司法保护,商业秘密保护受重视程度在我国日益提高,由于我国商业秘密保护制度发展起步相对较晚,部分域外制度发展中的成熟经验具有借鉴价值。不可避免泄露规则是在美国商业秘密保护制度长期发展过程中,由司法判例所确立的独有规则。不同于其他事后补救措施,该规则是在符合特定条件下,能够通过由法院颁发事前禁止令的方式,以避免雇员携密跳槽至竞争单位,并导致商业秘密泄露后果发生或扩大的规则。这一规则亦不同于竞业限制协议的签订,无需以违约行为的发生为启动要件,而是在事前,针对雇员携密跳槽进而对商业秘密信息造成潜在泄露威胁时,通过法院及时颁发禁止令,起到积极而主动的预防作用,以达到规制效果,避免亡羊补牢之局面的发生。在我国商业秘密保护中,除了依托事后补救外,美国法下的不可避免泄露规则也可以给我国商业秘密保护提供良好的借鉴,研究和了解该制度在美国的发展和适用情况,并结合我国国情与司法实践具体情况,能够为我国引入该规则提供参考。

不可避免泄露规则在美国的历史沿革

不可避免泄露规则在美国的发展经历了相当长的一段历史时期,从初见雏形到在案例中被明确提出,随后被大多数州所广泛采纳,其发展日益成熟,适用条件在司法实践中不断得到细化。

(一)不可避免泄露规则在美国之确立

不可避免泄露规则形成于美国判例,是一种有效防止原雇主损失发生或扩大的事前救济方式,通过由原雇主向法院申请颁发禁止令,以阻止因离职雇员就职于竞争单位,而不可避免地对新雇主泄露商业秘密后果发生的商业秘密保护方式。

该规则的雏形可追溯至1919年纽约州法院判决的“Kodak v. Power案”,该案被告Warren系原告Kodak公司的前员工,离职后前往原告的竞争对手Power Film公司,原告认为Warren在其公司就职期间掌握了公司商业秘密,并且双方签订有保密协议及竞业限制协议,故向法院申请禁止令以禁止被告为Power Film公司工作,最终法院也发布禁止令禁止Warren泄露原告相关商业秘密。[1]该案例实质上确立了不可避免泄露规则,但是这一术语首次在美国判例中出现系在特拉华州法院的“duPont v. Potash”一案中。[2]此后,这项规则开始被州法院接受,真正使得不可避免泄露规则在美国逐渐成为共识的是1995年美国联邦第七巡回上诉法院判决的“PepsiCo v. Redmond”一案,案件被告Redmond是原告公司的员工,法院认为其在原告公司就职期间接触原告商业秘密的程度较高,而且前后两份工作的职责相同,虽然双方未签订竞业禁止协议,法院最终还是支持了原告的禁止令诉求。此后,该规则被美国法院广泛适用。

(二)美国各州对于不可避免泄露规则之态度

尽管各州之间仍然存在一定差异,但美国统一州法委员会(The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws,简称NCCUSL)于1979年发布的《统一商业秘密法》(Uniform Trade Secret Act,简称UTSA)使得有关商业秘密的法律规定在美国各州之间差异逐渐缩小。据分析统计,美国各州对于不可避免泄露规则主要有三种不同的态度,包括赞成且支持适用,反对且拒绝适用,以及附条件的折衷限制适用,具体如下:

实际上,随着科技创新的高速发展,传统的竞业禁止地理限制作用被削弱,美国法院适用不可避免泄露规则的案件数量也显著增长,支持这一规则的法院一般认为,商业秘密具有很高价值,是经营者投入了大量的时间、金钱和人力资源成本而获得的。如果没有竞业禁止协议,雇主的商业秘密就会处于极高的被泄露风险之下,而该规则正好可以阻止此种情况下商业秘密的泄露。

此外,这种对于商业秘密的较高保护也可以促进经营者增加研发投入,建立信心,以达到促进科技创新的作用。反对者则多认为,不可避免泄露规则会为员工自由选择工作的权利带来损害,凭借自己的意愿而改变自己的工作是每个人的自由权利,固然雇员在离职后不能带走原雇主的商业秘密,但是雇员却有权利利用自己在工作中学到的基本技能和个人知识到新的岗位展现个人价值,并获得相应报酬。不可避免泄露规则很难区分离职雇员所掌握的商业秘密信息与作为员工的基本技能知识。

然而事实上,对于商业秘密范围的定义本身就具有模糊性。此外,不可避免泄露规则基于对雇员离职的阻碍也会在很大程度上导致技术传播受限,进而导致整个区域的科技水平进步缓慢,该规则明显是为了保护雇主利益而设。因此,采用折衷主义的州在支持不可避免泄露规则同时将其限定在一定范围内,比如前员工直系前雇主的商业秘密信息重要程度、离职雇员是否存在非诚信行为、披露商业秘密是否会带来不可修复的损害后果等,并以此达到利益平衡的效果。

(三)适用不可避免泄露规则之条件

美国判例中对于不可避免泄露规则的适用条件并无统一标准,理论上对于其规范性要素的理解也存在差异。彼得·哈维在分析判例的基础上列举了美国法院在适用该规则时考虑的八个条件:“前后雇主之间是否为竞争者;雇员新工作的职责范围;雇员是否对前雇主缺乏坦诚与善意;原告是否已经清楚地确定处于泄露危险中的信息为商业秘密;商业秘密的实际侵占是否已经发生;雇员是否签署过保密协议或竞业禁止协议;新雇主是否制定有禁止使用他人商业秘密的政策;是否有可能调整雇员的新职位。”[10]

另一位学者乔纳森·哈里斯提出了法院通常会考虑三方面要素:“雇员是否曾经接触过商业秘密;不可避免泄露的紧迫性;损害是否迫在眉睫。”基思·罗伯逊认为美国法院应根据以下三项要素进行判断:“雇员是否知晓商业秘密;前后雇主是否存在直接竞争关系;是否存在潜在的雇员泄露商业秘密可能性。”[11]

综合理论与实践观点,泄露的前提是雇员掌握商业秘密,其掌握的程度及泄露的可能性是适用不可避免泄露规则的关键点。通常而言,雇佣时间的长短、雇员是否能够深入接触商业秘密、是否直接参与生产经营等信息都是判断其知晓程度的依据。

其次,不可避免泄露规则的适用通常需要考虑雇员前后职位之间的相似程度以及是否存在竞争关系,如果双方存在直接的竞争关系,则商业秘密在相同岗位上被泄露的可能性更大,如果处于不同行业则泄露机率也较低。此外,雇员的主观意愿往往也不仅与泄露可能性相关,更与造成损失的可能性有关,此种主观意愿既反映于其对于前雇主是否缺乏善意与坦诚,也可以从其是否存在缺乏诚信度的证据角度窥见一斑。

除此之外,值得注意的是,是否需要存在竞业限制协议这一条件。在不可避免泄露规则形成之初,诸多案例都将其作为竞业限制协议的补充,如果没有相关协议就不能适用该规则。但随着相关规则的更进一步明确,竞业限制协议的签订也不再是不可避免泄露规则适用的必备条件。2010年7月,美国联邦第三巡回上诉法院判决的“Bimbo v. Botticella案”使得不可避免泄露规则在美国得到了进一步发展,被告Botticella公司在接受竞争对手提供岗位的同时仍就职于旧雇主公司,并接触相关保密信息,法院认为尽管不是非常明显,但是Bimbo公司的商业秘密已经受到了被泄露的潜在威胁。而在该案中,双方并未签订竞业限制合同。

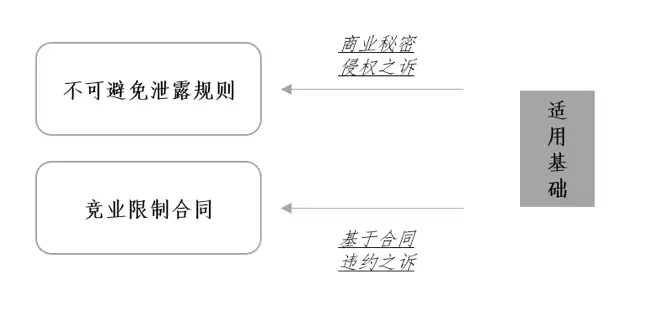

事实上,竞业限制协议与不可避免泄露规则既无补充关系,也非充要条件,如下图所示,不可避免泄露规则是基于侵权之诉的事前救济,而竞业限制协议下的诉求则是基于合同之诉而提出,对于后者的审理法院往往围绕双方的协议展开,其救济方式在美国多见于金钱赔偿,而前者则更多围绕如前文所述的“是否存在商业秘密、雇员掌握商业秘密的可能性、商业秘密泄露可能性”等商业秘密本身的相关因素进行,在双方未签订竞业限制合同的情况下,如果符合适用不可避免泄露规则的其他相关因素,为避免雇主商业秘密遭到不当泄露,就具备适用该规则的空间。

通常在实践中,存在商业秘密的企业往往都已经将保密协议演变为双方雇佣合同或员工手册的当然组成部分,与竞业限制协议相比,通过签订保密协议的方式能够在保护公司商业秘密的同时不过分限制员工的择业自由,雇员们也更倾向于选择签订保密协议,以签订保密协议为条件适用不可避免泄露规则能够更好平衡雇员的职业选择自由与前雇主的利益。实践中适用不可避免泄露规则多以签订保密协议为重要前提,这也是利益平衡与权利限制的重要体现。而如前所述,是否签订禁业限制协议,则并非必要条件,在不可避免泄露规则的适用中也仅作为其中一个考虑因素,二者并无交叉关系,更不会起到关键决定性作用。

不可避免泄露规则于我国之参考转化

不可避免泄露规则体现了美国对于雇主商业秘密的保护,在发展的过程中通过不断地利益平衡也削弱了对于雇员自由择业的限制。美国的商业秘密法具备相对完整的发展历史,值得我国参考借鉴。

当然,基于各国制度特殊性,直接照搬亦不可取,我国若欲引入该制度,可以结合实际情况吸收转化。随着我国科技创新能力的不断发展,我国对于知识产权的保护及重视程度逐渐递增,在国务院2021年10月发布的《关于印发<“十四五”国家知识产权保护和运用规划>的通知>中提到:“加强地理标志、商业秘密等领域立法,出台商业秘密保护规定。”随后12月发布的《关于印发<“十四五”市场监管现代化规划>的通知》中再次提到:“加强反不正当竞争执法,坚决查处侵犯商业秘密违法行为。”习近平总书记在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的主旨演讲中,强调“完善商业秘密保护,依法严厉打击知识产权侵权行为”。近年来,随着新技术、新模式、新业态快速发展,商业秘密保护在知识产权法律制度中的重要性不断提升。在许多行业尤其是高科技领域,已成为企业、科研院所等创新主体的“安身立命之本”。[12]

我国对于商业秘密的保护日趋严格,相关法律法规也正处于不断完善阶段。《TRIPS协定》第50条明确规定:对于权利人提出制止即将发生侵权的请求,成员国司法当局应当采取迅速有效的措施。作为协定成员国,在我国《专利法》、《著作权法》、《商标法》等法律修订的过程中对于知识产权即发侵权的相关规制也已经作出明确规定,如通过诉前禁令和财产保全的方式避免损失扩大化。但在商业秘密保护领域,我国尚无类似不可避免泄露规则的明确规定,除了常规的签订保密协议方式外,实践中雇主往往会通过签订竞业禁止协议来避免商业秘密的不当泄露。然而如前文所述,竞业禁止协议与不可避免泄露规则并不相似,在后者的适用认定上也是否签订竞业禁止协议也仅作为其中一个参考因素。

进一步而言,为避免商业秘密泄露而采用的签订竞业禁止协议这一单一的解决方式,很大程度上会促使雇主们提高竞业禁止协议的签订率,而长此以往会造成利益天平过分偏向雇主,雇员们原本的离职自由与择业自由都将受到极大限制,这也与我国国情、司法政策所悖。在2021年12月最高人民法院发布的《最高人民法院关于为新时代推进西部大开发形成新格局提供司法服务和保障的意见》中提到:“遏制侵犯商业秘密行为,妥善处理保护商业秘密与自由择业、竞业限制和人才合理流动的关系。”因此,我国若要引入不可避免泄露规则,必须平衡对于商业秘密的保护与对雇员自由择业的保护,如参考美国限制适用不可避免规则州的相关规定,在满足特定条件情况下适用该规则,既能够保护原雇主商业秘密,又能够保障雇员的择业自由,同时促进人才流动。

2003年,在北京市第一中级人民法院审理的“一得阁案”中,法院虽然没有直接适用不可避免泄露规则,案件的具体案情也与该规则适用条件也存在一定差异[13],不同于在事前救济阶段的适用,该案的侵权事实已经实际发生。但法院却套用了与不可避免泄露规则类似的思路,创新性地将其运用到了证明已发生侵权行为的举证责任分配问题上,该案件也被认为是不可避免泄露规则在我国商业秘密司法实践中引入进行的初步探索与尝试。[14]

不可避免泄露规则虽然在美国也受到了一定的批判与质疑,甚至一些州持拒绝采用该规则的态度,但其长期以来都被很多州作为一项重要裁判规则并据此处理了大量实践案例,有效避免了诸多重要商业秘密信息的无端泄露。在拒绝采用不可泄露规则的加利佛尼亚州,由于地理位置的临近,人才流动与信息共享长期以来都是硅谷各企业之间的共识,这种观念甚至在当地已经形成了一种非正式的文化规范及道德约束机制,起诉离职雇员的原雇主会被认为是对硅谷高度推崇创新创业活动的严重干预者,并被附以恶劣的社会评价。

有研究表明,在当地实际情况中有时即使雇主获得胜诉也会出现难以有效执行的情况,甚至可能会面临其他周围企业的实质经济或社会制裁。[15]有学者认为,硅谷模式确实在很大程度上造就了其成功,但是,从长远来看,信息共享并不意味着离职雇员就可以肆意披露原雇主所有的商业秘密,包括支持信息共享模式的学者也承认,对商业秘密信息的披露必须有所限制,所谓信息共享的前提是不能影响原雇主的核心竞争力。[16]

因此,反思美国早期的司法判例及硅谷模式这两种极端情形,利益天平向任何一方极端倾斜都可能导致公平正义的严重失衡。考虑到商业秘密保护制度的特殊性,结合我国实际情况,若要引入不可避免泄露规则,需要合理平衡保护商业秘密与人才自由流动之间的关系,以求从最大限度保护社会整体利益,为我国商业秘密保护提供更为积极的正向作用。

参考文献:

[1]邓恒.商业秘密保护中竞业禁止的现实困境及解决路径——考察制度的理论基础为研究范式[J].法律适用,2021(02):42-50.

[2]张海宁.商业秘密即发侵权保护:不可避免披露制度的引入与重构[J].电子知识产权,2020(10):40-50.

[3]李治安,刘静雯.由普通法观点论对商业秘密和机密信息的保护[J].交大法学,2020(04):34-52.DOI:10.19375/j.cnki.31-2075/d.2020.04.003.

[4]祝磊.美国商业秘密法中不可避免披露原则在网络环境下的新发展[J].怀化学院学报,

2018,37(12):84-86.DOI:10.16074/j.cnki.cn43-1394/z.2018.12.019.

[5]聂鑫.商业秘密不可避免披露原则的制度发展与移植设想[J].知识产权,2016(09):66-71+103.

[6]阮开欣.美国商业秘密法中不可避免泄露规则的新发展及其解读——以Bimbo案为视角[J].科技与法律,2013(04):51-56.

[7]司法实践应重视“即发侵权”和“不可避免披露原则”[N].中国知识产权报,

2011-01-26(008).DOI:10.38336/n.cnki.nzscq.2011.000188.

[8]龙文懋,李元.从“接触加相似”到“不可避免披露”——从一得阁案看中国商业秘密侵权证明原则的进展[J].首都师范大学学报(社会科学版),2007(06):106-111.

[9]祝磊.不可避免披露原则的证明标准与适用限制——以美国商业秘密判例法为中心展开[J].电子知识产权,2007(09):53-57.

[10]黄武双.美国商业秘密保护法的不可避免泄露规则及对我国的启示[J].法学,2007(08):144-152.

[1]Eastman Kodak Co. v. Powers Film Products,Inc.,179 N.Y.S.325,330(1919).

[2]E.I.DuPont de Nemours & Co. v. American Potash & Chemical Corp.,200 A. 2d 428(Del.Ch.1964).

[3]同2

[4]American Totalisator Systems,Ins. v. Automatic Totalisator(U.S.A)Ltd.,Civ. A.No.5562,1978 WL4479.(1978).

[5]Southwestern Energy Co. v. Eickenhorst, 336 Ark. 143;987 S.W.2d 642; 1999 Ark. LEXIS 46. [EB/OL].https:

[6]EarthWeb, Inc. v. Schlack, 71 F. Supp. 2d 299 (S.D.N.Y. 1999). [EB/OL].https://risk.lexisnexis.com/

[7]PSC, Inc. v. Reiss, 111 F. Supp. 2d 252 (W.D.N.Y.2000). [EB/OL].https://risk.lexisnexis.com/

[8]Danjaq, LLC v. Sony Corp., No. CV 97-8414-ER(MCX), 1999 WL 317629 (C.D. Cal. Mar. 11, 1999).

[EB/OL].https://risk.lexisnexis.com/

[9]Bayer Corp. v. Roche Molecular Systems, Inc., 72 F.Supp.2d 1111 (N.D. Cal. 1999). https: [EB/OL].//risk.

[10]Adam Gill,“The Inevitable Disclosure Doctrine:Inequitable Results Are Threatened But Not Inevitable”[J].Hastings Communications and Entertainment Law Journal,24 Hastings Comm.& Ent.L.J.403(Spring,2002),黑斯廷斯通讯与娱乐法律期刊(2002年春季刊).

[11]Keith A.Roberson,“South Carolina's Inevitable Adoption of the Inevitable Disclosure Doctrine:Balancing Protection of Trade Secrets with Freedom of Employment”[J].South Carolina Law Review,52 S.C.L.Rev.895(Summer,2001),南卡罗来纳州法律评论(2001年夏季刊).

[12]以司法保护服务高质量发展以科技创新催生新发展动能——最高人民法院民三庭负责人就《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》两项司法解释答记者问,参考“提问:请您介绍一下制定两项司法解释的背景情况和主要内容?”的相关回答。

[13]如前文论述,美国不可避免泄露规则是通过发布禁止令的方式进行的事前救济,以避免商业秘密潜在泄露的可能性,而本案的侵权事实已经发生。

[14]龙文懋、李元:《从“接触加相似”到“不可避免披露”——从一得阁案看中国商业秘密侵权证明责任的进展》,载《首都师范大学学报(社会科学版)》2007年第6期,第111页。

[15]张海宁:《商业秘密即发侵权保护:不可避免披露制度的引入与重构》,载《电子知识产权》2020年第10期,第48页。

[16]同15