01

当一名法官被要求依据给定的制定法对个案作出裁判时,专业范畴内,他需要思考的核心问题是,如何正确将抽象的法律规范适用于具体的案件事实,并且保证裁判合乎正义。技术上,这一核心问题可分解为三个小问题:如何准确理解法律规范、如何恰当提取案件事实以及如何为案件事实适配法律规范。此亦法律适用的三步骤,几乎覆盖法律人的全部常规工作。

三项工作各有其困境。

理解与解释法律规范是法律适用者(如法官)与研究者(如法学者)的基本职业内容。不同的是,适用者之理解法律规范,着眼于个案,故难免以管窥豹,研究者致力于得出一般性结论,却又可能忽略具体情境而沦为纸上谈兵。学者之间形成共识本就不易,如果法律适用者与学者又各行其是,理解法律规范固然举步维艰,裁判之合乎正义亦大概率仅为随机事件,至于以知识共同体为基础的职业共同体,则更是难容乐观。

法律规范以适用为目的,但并非所有法律规范均具相同的可适用性。何种类型的诉讼应以何等性质的法律规范作为裁判依据,须作仔细考量。尤其是,如何依循请求权基础思维甄辨主要规范、辅助规范与防御规范并恰当运用于法律适用各步骤,更是检验法教义学功力的试剂。如果无法通过检验,裁判具有何种程度的科学性,即殊为可疑。

民事诉讼中,呈现案件事实的作业主要由当事人完成。通过原被告的诉辩,法官获得对案件事实的认知。作为事实,须接受证据制度的真伪检验;为了涵摄于规范之下以便得出裁判结论,法官还须对案件事实作适于规范适用的提取。这意味着,唯有对实体规范与程序性证据制度尽皆了然,法官方可游刃于抽象规范与具体案件之间而实现裁判正义。在高度割裂实体法与程序法的我国当下教育体制中,此洵非易事。

问题在于,是否存在某种文献形式可回应上述困境?更确切地说,可一并回应上述困境?

摄影:海伦,左右滑动查看更多

02

无论何种学科,最基本且最重要的文献形式都是教科书。法学兼具科学与技艺双重特点,教科书亦因此区分原理教科书和案例教科书两类。理想状态下,前者旨在阐述学术原理,构筑学科体系,以彰示其追寻科学的青云之志;后者则以工匠精神展示抽象规范适用于具体案件的技术细节。原理教科书提供得到准确界定的概念及以此为基础的规范解释,但不以个案适用为直接目标,即使出现案例,目的亦非在案例适用本身,而在辅助阐述基本原理。案例教科书同样服务于教学,主要功用在于,以代表性案例为示范,帮助学习者理解基本原理与法律适用过程。显然,受制于学术性与教学性定位,无论原理教科书还是案例教科书,意义均在奠立知识基础,对于理解法律规范及其适用固然有其不可替代的作用,但对于真实的个案法律适用,针对性有所不足。

教科书讲求体系,特定问题的研究难免不便深入,弥补这一缺陷的,是专论与案例研究作品。该文献形式的研究性质高于教学性质,亦不必对基本原理作体系化阐述,有专深之优长,但此亦意味着,专论与专案研究失之于窄,难以应对纷繁多样的各种法律适用状况。

除了较为常规的教科书、专题研究与案例研究,我国尚有一类特别的文献形式,即法条释义。此类文献的最大写法特征在于逐条释义,因而可全面覆盖制定法规范。这一写法决定,法条释义书不以理论框架而以制定法的法条编排为线索展开,此根本区别于原理教科书;同时,释义书注重阐释法条辞句的含义,对案例的使用极为有限,故与案例研究亦相去甚远。我国释义书之特别不仅在于写法,更在所面对的需求。释义书之繁荣与新法颁行密切相关,出版高峰集中于新法颁布之初,随即快速回落,峰谷曲线几乎是直上直下。这表示,释义书基本用来满足新法的第一时间了解之需,其写作出版亦相应以迅捷为第一要义。如今,释义书市场大致形成三类作品,分别由学者、立法机关工作人员与法官尤其是最高法院法官撰就。释义书结构内容无定法,唯可依作者身份之不同依稀辨识不同风格。相对而言,学者稍偏于理论,立法机关较多使用立法资料,法官则更关注司法实践中呈现的问题。但整体上,无论理论阐述、立法资料抑或司法实践,均是点到即止,此或与出版的速度要求有关。不过,逐条释义便于查阅,点到即止则风格通俗,释义书因此较之其他文献形式更具普及性,乃至无妨以非职业法律人为目标读者。

由是观之,既有各种文献形式均有其存在的合理性,但亦均对法律适用无法作出全面或针对性的回应。评注试图弥补这一缺憾。

摄影:郝丽燕

03

在高圣平教授的提议与支持下,《法学家》自2016年第3期起开设“评注”专栏。汉语法学开始以论文的形式引入评注新文体。论文形式的意义在于,既有足够的篇幅从容探索评注的各项细节,亦可借助发表机制实现文章质控。2019年,经辛正郁律师促成,北京市天同律师事务所捐资南京大学设立法典评注基金,并选派律师参与评注撰写,同年,受基金资助的南京大学天同法典评注工作坊投入运行。此后,每篇评注初稿均须进入闭门工作坊接受严苛的批评,文章质控实现常规化与规范化。2020年,周亦杨副编审慨允在

所探索的评注文体,以德国大型评注为借镜,兼参意日成例,并以逐条注释的形式展开。之所以逐条注释,一是确保覆盖所有制定法的适用问题,二可回应司法裁判须以具体法条为依据的需求。同样是为了回应司法裁判的需求,评注依构成要件与法律效果的结构展开。近年来,请求权基础思维在我国法学教育与司法实践中迅速铺开,为此,评注写作在传统“构成要件—法律效果”框架之下,进而关注请求权基础视野中的规范定性,以便精准定位所涉法条在法律适用网络中所处坐标。

以适用为中心不仅体现于写作结构,更在具体写法。所有构成要件与法律效果的解析,均在法律解释方法论的指引下,形上诉诸基本原理,形下与司法案例相互参照。评注因此兼具教科书、专题研究与案例研究的特点。只不过,评注对于全面性的追求,超过任何一种文献形式。教科书虽亦全面,但重在理论体系之周延,实证规范的解释则不必靡细无遗;评注之全面,系追求法条及其适用情形的全覆盖。在逐条评注中,学者见解尚可取其通说或若干代表性学说,司法案例则力求穷尽一切类型。原则上,法条适用中遇到或可能遇到的所有问题,评注均须给出回应。更进一步,所回应的适用问题并不局限于实体规范涵摄法律事实的三段论演算,程序性的举证分配亦在其列。此意味着,评注既探究规范解释,亦追问规范如何适用于个案,更将法律事实的发现程序纳入观察,也许是唯一有能力全面回应前述法律适用三步骤的文献形式。

但这并不表示,评注可以取代教科书、专题研究或案例研究。

评注以规范的解释与适用为关注点,法律人的教义学技能亦在于此,加之评注全面覆盖规范体系,故可兼具教学功用。今日德国评注高度发达的现状,在一定程度上确实对其教科书的产出有所抑制,甚至有学者断言评注将取代教科书。唯评注较之教科书更在乎反映或促成通说,亦因此更为保守。更重要的是,实务导向下,评注缺乏甚至排斥探究基础理论、建构理论体系的意向,而基础理论系法学生命之源。源头若无活水持续供给,生命终将枯竭。就此而言,评注取代教科书之日,也许即是作为科学的法学宣告死亡之时,此非法学之幸。

专题研究的方向之一是法律适用的精细化,此亦评注尤其是大型评注的追求。不过,专题研究的真正价值在于理论的深化,为教科书建构理论体系提供支持,而评注对此力有不逮。再者,专题研究以——或者说应以——学术命题为轴心,所有论证皆回归指向命题之证立;评注则以法条为中心,呈发散状铺陈法律适用中的各项问题,并不集中处理某个论题。二者取径正好相反。

至于案例研究,在以个案的规范适用为关注对象方面,与评注旨趣颇为相似。但评注以抽象法条为思考起点,从大前提出发全方位搜索射程内的小前提,系“以法找案”;案例研究则是“以案找法”,从小前提切入寻找适配的大前提。各自起式有所不同。另外,评注的优势在于全面,但缺陷亦在于此。由于全面,评注难以对特定个案专作深入研究,案例研究则恰好致力于此,两种文献因而各擅胜场,互补长短。

如果存在某种可为评注取代的文献形式,也许是法条释义。法条释义与评注有着相同的逐条注释外观,功能则基本为后者所覆盖。实际上,德国早期评注即与我国原生的法条释义颇为相似。在此意义上,评注可称法条释义的升级再造版。但即便如此,我国现实条件下,无论何种类型的释义书,评注均难以取代。基本上,只要第一时间了解新法的市场需求依然旺盛,释义书就有继续存在的广阔空间,且不论全国人大常委会法工委与最高法院以官方名义出版新法释义如今已成标准动作,纵是学者,为之投入者亦必大有人在。不过,《民法典》虽然因其巨大影响而令释义书出版的峰谷曲线大幅变缓,但回落趋势毕竟明显。释义书消退之处,也许正是评注登场之时。

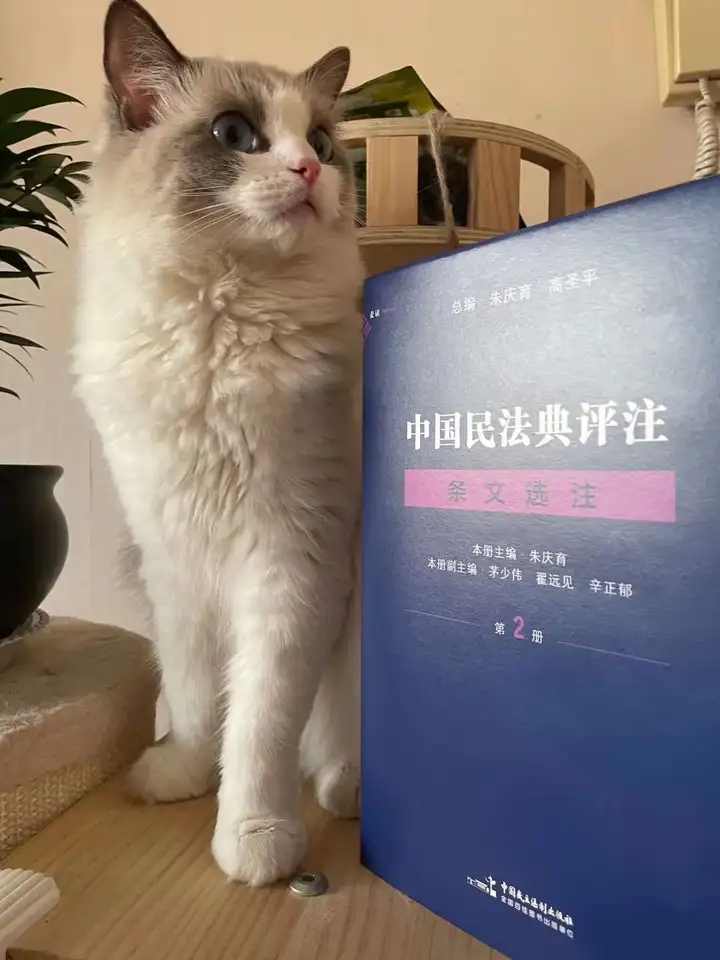

摄影:金晶

04

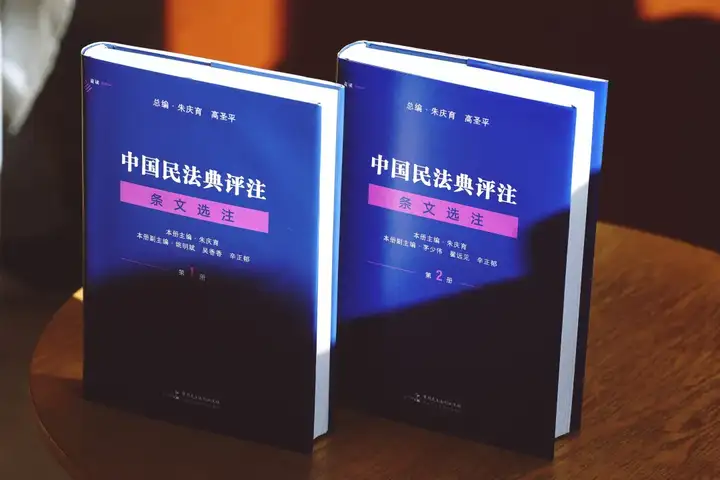

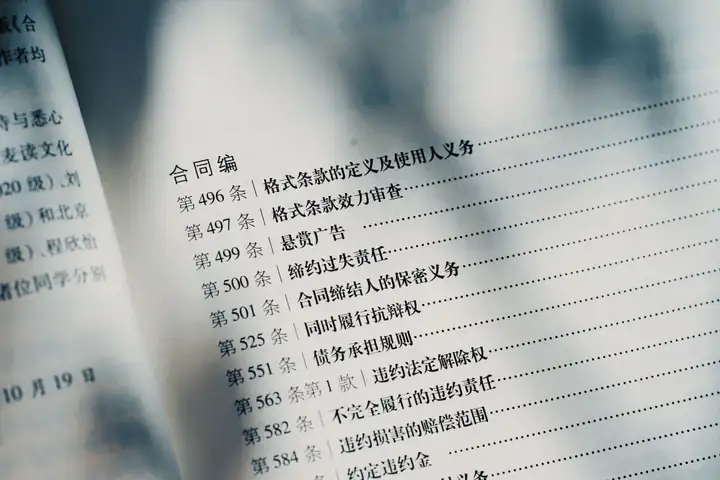

大型评注非一蹴可就。鉴于立法、司法与学术现状以及撰写经验与能力,本评注项目拟作长期规划。撰写分工上,将《民法典》全部1260个条文依规范意义脉络划分为90个规范群,以规范群为单元由作者认领。写作进程与发表出版则分四个阶段:第一阶段,经工作坊讨论修改后的评注作品,适于发表者,先行发表于期刊;第二阶段,发表于期刊的评注作品以《中国民法典评注·条文选注》之名结集出版,以“册”计序;第三阶段,规范群评注完成后,符合单独出版条件的,以《中国民法典评注·规范集注》之名出版,以“辑”计序;评注撰写的最终成果呈现于第四阶段,届时,所有条文评注回归法典条序,出版以“卷”计序的《中国民法典评注·体系评注》。虽称四阶段,时间上却未必严格区分,各阶段无妨视其完成程度交替展开。此外,另行出版《中国民法典评注·评注研究》系列丛书,以呼应评注撰写实践。

作此长期规划的基本考虑在于,评注之“完成”固然重要,但“高质”也许更重要——尽管注定只是囿于现实条件的勉力高质,否则无非在众多文献中增加一类名为“评注”的法条释义而已,意义有限,何况评注系汉语法学新文体,如果起势太低,恐将影响评注的功能发挥及其前景。以四阶段推进,既确保作者以最大投入撰写每一篇评注作品,亦在各阶段的发表与出版中,根据立法、司法与学术的变迁以及作者经验能力的增进再作修改,俾使评注在作者能力范围内最大限度趋向高质并与时俱进。

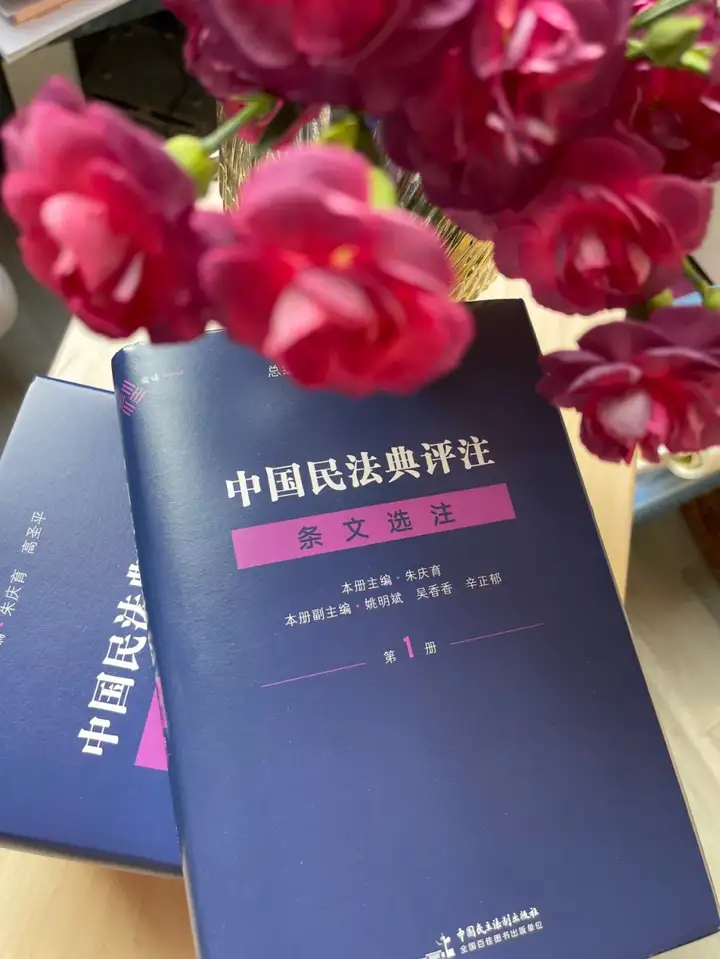

本次首度以“中国民法典评注”之名出版两部条文选注,内容涉及《民法典》总则、物权与合同三编条文。第一册收录11篇评注作品,集中于总则与物权编;第二册收录19篇评注作品,集中于合同编。其中,部分作品此前已结集出版《合同法评注选》(北京大学出版社2019年版)。无论首次结集还是再度制版,作者均结合《民法典》施行以来的新情况作有幅度不等的修订。

感谢北京麦读文化有限公司总编辑曾健先生对评注出版的大力支持与悉心策划,亦感谢中国民主法制出版社法律分社陈曦副社长、谢瑾勋编辑及麦读文化孙振宇编辑、李云琦编辑的精心制作。华东政法大学硕士生蔡绿茵(2020级)、刘亦婷(2021级),中国政法大学硕士生万桃源(2019级)、谭姗姗(2020级)和北京大学国际法学院硕士生袁野(2018级)、陈靓(2019级)、成耑端(2019级)、程欣怡(2019级)、吕梦晗(2019级)、苏诺(2019级)、王宸宇(2019级)诸位同学分别参与第一册与第二册的文稿初编,在此一并致谢。

2021年10月19日

摄影:姚明斌

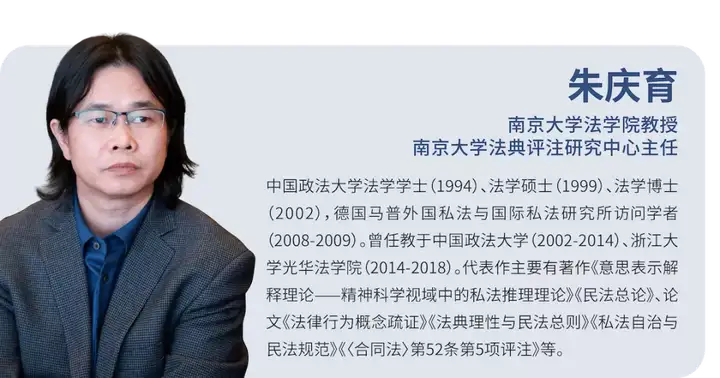

“法典评注”栏目由朱庆育教授主持/主笔,每周二与“民商辛说”栏目交替推送,发布法典评注及相关作品与信息。