栏目主持人孟也甜按:值《民法典》重峦汇峰之际,最高法院司法解释相应修订施行,共鼎而生。法典令之以文,解释齐之以理,对统一法典适用是谓必取。天同律师针对司法解释中重要增改内容,推出系列“天同快评”。愿持续以我们有限之认知,与同仁们共享无限之志趣。

2020年12月29日,最高人民法院公布《最高人民法院关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》(法释〔2020〕16号),决定自2021年1月1日起废止《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国物权法〉若干问题的解释(一)》(法释〔2016〕5号,以下简称“物权法解释”)。同日,最高人民法院公布《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释(一)》(法释〔2020〕24号,以下简称“物权编解释”),自2021年1月1日起施行。物权编解释一方面取代了物权法解释在司法实践中的规范意义,另一方面也对物权法解释进行了部分变动和完善。本文将集中梳理物权编解释相较于物权法解释的主要变动。

一、形式上的变动

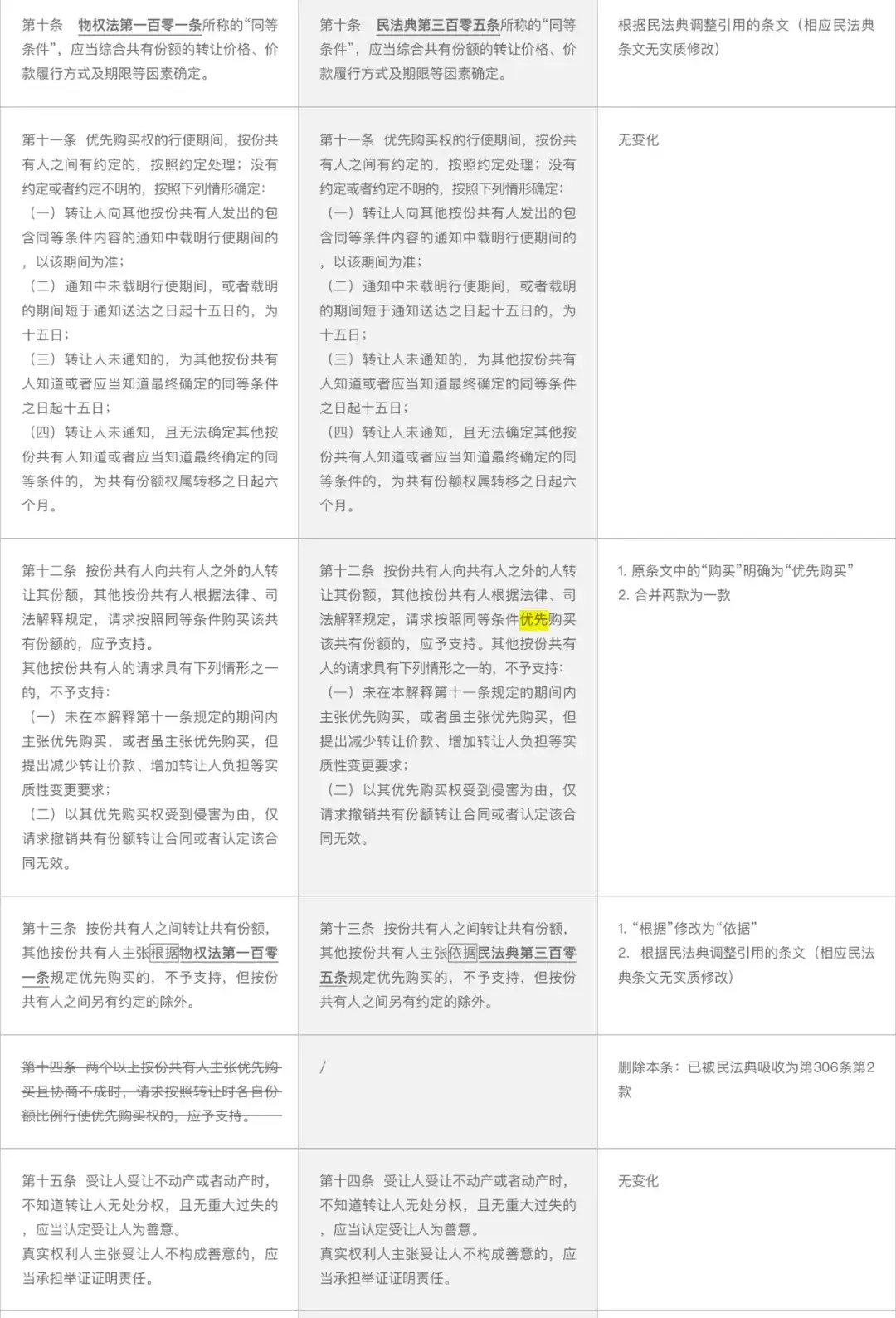

大体而言,物权编解释主要是基于《民法典》物权编相较于《物权法》的变化,对物权法解释进行了条文序号的调整、制度内容的补充和规范表达的统一。这些变化大多是形式上的,并不改变原有物权法解释的规范解读及其背后积累的审判经验。

物权编解释的形式变动主要表现在以下几个方面:

第一,将物权法解释所引用的《物权法》条文调整为相应的《民法典》物权编条文。值得注意的是,虽然部分物权编解释条文表面上并未变动,但《民法典》物权编的实质修改也可能体系性地影响此部分条文的理解适用。例如,依据《物权法》第20条第1款,仅“买卖房屋或者其他不动产物权的协议”可以进行预告登记,而《民法典》第221条第1款将具有预告登记能力的协议扩张至“买卖房屋的协议或者……其他不动产物权的协议”;基于此,对于物权编司法解释第5条所称的“预告登记的买卖不动产物权的协议”,亦不能狭义地理解为仅限于有关不动产物权的买卖合同,还应涵盖至《民法典》第221条第1款规定的其他不动产物权协议。

第二,根据《民法典》的立法技术和规范表述调整部分规范用语。(1)就物权主体变更,《民法典》使用“转让”一词,就物权发生,《民法典》使用“设立”一词;基于此,物权编解释第4条和第6条将“转移”修改为“转让”,将“设定”修改为“设立”。(2)对于具体法律条文的引致,《民法典》使用“依据”一次;基于此,物权编解释第8条和第13条将“依照”“根据”等词统一为“依据”。(3)此外,物权编解释第7条根据《民法典》第229条的调整将“仲裁委员会”修改为“仲裁机构”,物权编解释第17条第2款根据《民法典》的表述将“法律行为”修改为“民事法律行为”。

第三,根据《民法典》的新增内容进行相应增删。物权编解释第4条相应增加了《民法典》物权编规定的“居住权”这一新型用益物权。此外,物权编解释相应删除了已被吸收为《民法典》第306条第2款的物权法解释第14条。

第四,部分表述更加严谨、更加全面。就预告登记后不发生物权效力的情形,物权编解释第4条将“转移不动产所有权”修改为“转让不动产所有权等物权”,明确可转让的不动产物权并不限于所有权;第5条将“买卖不动产物权的协议”明确为“预告登记的买卖不动产物权的协议”;第7条增加“变卖成交裁定书”作为因法律文书导致物权变动的情形之一(可参考《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第26条第1款第3项);第8条将“享有物权……的物权人”修改为“享有物权……的权利人”,避免形式逻辑上的循环论证;第12条则将“购买”明确为“优先购买”。

二、实质上的变动

除了以上形式修改,物权编解释个别条文可能涉及实质变动。以下对于物权编解释的实质变动进行初步分析,愿与各位同仁共同探讨。

第一,物权编解释第5条删除“被解除”作为导致预告登记失效之“债权消灭”的情形。所谓“债权消灭”,其本意是指当事人之间旨在实现将来物权变动的债权债务关系在客观上不复存在。在合同“被认定无效、被撤销”的场合,债权从未发生、自然谈不上“消灭”;但是,考虑到预告登记的制度目的是保护以将来物权变动为目的的债权请求权,而在债权未发生的情形,预告登记也因失去保护客体而目的落空,故本条将合同被认定无效、被撤销纳入到债权消灭的范畴,实际上是目的性扩张的解释方法。[1]物权编解释第5条不再将合同“被认定无效、被撤销”与合同“被解除”在“债权消灭”的意义上相并列,逻辑上更为合理。

不过,“被解除”的删除并不意味着合同解除不属于“债权消灭”的情形。结合《民法典》第557条,诸如抵销、混同、免除等债权债务消灭的一般事由和解除这一合同权利义务关系整体消灭事由,纵本条解释未明文列举,亦属于“债权消灭”的应有之意。[2]物权编解释第5条将“预告登记的权利人放弃债权”这一债务免除的情形特别列出,表明此种情形下“债权消灭”是没有争议的;而对于该条未列明的其他债权消灭事由(包括解除),则应当由法院结合个案具体情况加以个别判断,例如,在债权债务混同的情况下,如果认为权利人对于不动产所拥有的债权之继续存在仍然具有特别的经济意义和法律意义(如顺位利益),则该债权不因混同而消灭。[3]因此,本文认为,物权编解释第5条删除“被解除”,并不在否定解除作为“债权消灭”的具体情形,而是可能考虑到合同解除后当事人间仍存在某种特别联系等因素,指引法官应当在个案中对合同解除和预告登记的关系加以具体判断。

第二,在排除受让人的债权人作为《民法典》第225条下“善意第三人”的问题上,物权编解释第6条将受让人“支付对价”变动为“支付合理价款”。本条解释的基本原理是:(1)基于交付所取得之特殊动产所有权,未经登记仅欠缺对抗效力,非无物权效力;将转让人的债权人排除于善意第三人之外,意在贯彻物权优先效力。(2)无论是“对价”还是“合理价款”,严格来说,都不属于善意对抗这一物权法制度需要考量的事项;司法解释引入支付价款这一因素,主要是为了现实操作中理解的方便、加强保护善意受让人的伦理基础,即该规范实际上并不是逻辑分析的结果,而是价值判断的产物。(3)如果出现对价明显不合理的情形,对于转让人的债权人而言,其可以债法上的制度予以救济:通过《民法典》第154条主张恶意串通的合同无效、或者通过《民法典》第539条主张债权人撤销权。[4]

物权法解释第6条将起草过程中的“支付合理对价”最终确定为“支付对价”,就是贯彻以上原理的结果。但是,本次物权编解释第6条又重新采取了“支付合理价款”的表述,可能意味着最高院对债权人与受让人间民事权利冲突的协调上作出了再平衡,直接在物权法层面规制和避免转让人恶意转移财产、逃避债务的情形,在债权人的保护力度上较原规定有所提升。以实务中本条常见的适用情形案外人执行异议之诉为例,如果不考量对价是否合理的问题,在被执行人确有以不合理低价转让财产的场合,法院仍然会以受让人“已经支付对价”为由将执行申请人排除出“善意第三人”的范围,当事人之间的利益冲突不得不再转至合同效力之诉或债权人撤销权之诉。此种局面不利于争议的终局性解决,故本次物权编解释的修订可能也意味着最高院对效率与实质公平平衡问题的重新考量。

当然,未来在理论和实务中值得继续探讨的是,仅通过对价“合理”这一要件的增加究竟能否涵盖到恶意串通、债权人撤销权等合同法制度的规范要件范围?此外,未来法院在司法实务中对于该条“合理价款”的裁判标准是否会与《民法典》第311条第1款善意取得下“合理的价格”的认定趋同,也是将来值得观察的问题。

第三,物权编解释第20条删除了善意取得中转让合同无效和可撤销的具体事由。直观看来,物权编解释第20条的变动主要是由于《民法典》调整了《合同法》下合同无效、可撤销事由的规范体系。尤其明显的是,《合同法》第52条相对集中地列举了合同无效事由,而在《民法典》中,大致对应的合同无效事由分布在第146条第1款(通谋虚伪表示无效)、第153条(违反强行法无效、违反公序良俗无效)、第154条(恶意串通无效)等,[5]可能还涉及合同编第三章的有关条款。在这种立法模式下,物权编解释第20条很难将所有事由一一列举,这可能是导致最高法修改此条的重要原因。不过,由于该条司法解释涉及了原因行为的效力与善意取得下的物权变动的关系问题,这一调整可能通过解释在我国民法体系上产生溢出效应。

根据《最高人民法院物权法司法解释(一)理解与适用》的观点,在物权法解释第21条下,原因行为的有效性并非善意取得的积极要件或消极要件;该条是在受让人基于善意取得业已取得物权的前提下,基于公共政策考量,对原因行为所存在的特定瑕疵另作评价,并发生依不当得利返还之复原性物权变动。[6]可见,《最高人民法院物权法司法解释(一)理解与适用》并不认为原因行为瑕疵会当然导致“物权变动”失败。正因如此,物权法解释第21条仅列举了部分合同无效事由和因受让人存在欺诈、胁迫等合同可撤销事由,并未全部列举无效与可撤销事由。然而,物权编解释第20条取消了此种列举,可能客观上扩大至诸如行为能力欠缺、转让人受欺诈或胁迫等情形。尽管如此,考虑到《民法典》下否定合同效力的事由较少且带有较为强烈的否定性价值取向,物权法解释第21条的公共政策考量对于物权编解释第20条而言仍然存在,在此意义上二者应作同一解释。不过,物权编解释第20条的表述也为另一种可能的解释留下了空间:善意取得应当以原因行为的有效性为前提;进一步推演,由于善意取得的核心规范逻辑是弥补物权变动中的处分权要件(而非处理物权变动与原因行为的关系),本条之存在意味着即使处分权被善意取得制度所弥补,缺乏有效的原因行为仍无法产生“物权变动”的效果,物权编解释第20条甚至可能成为中国法下物权变动有因性的规范依据。

注释:

[1]龙卫球,刘保玉主编:《最高人民法院物权法司法解释(一)条文理解与适用指南》,中国法制出版社2016年版,第70页。

[2]参见杜万华主编,最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院物权法司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2016年版,第175页。

[3]龙卫球,刘保玉主编:《最高人民法院物权法司法解释(一)条文理解与适用指南》,中国法制出版社2016年版,第73页。

[4]参见杜万华主编,最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院物权法司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2016年版,第180-194页。

[5]由于《民法典》实质性调整了《合同法》的法律行为效力体系,故此出只是大致对应,而非严格的一一对应。

[6]参见杜万华主编,最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院物权法司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2016年版,第468-469页。

免责声明

本文旨在分享行业动态,其内容仅代表作者个人观点,不视为天同律师事务所或其律师出具的法律意见、建议或决策依据。如您有意就相关议题、案件作进一步交流咨询,请联系本栏目主持人。

“快评”栏目由孟也甜律师主笔/主持,跟踪法律行业实务、时事热点,不定期发布天同律师及各界法律同仁的评论性文章,以期搭建更广泛的同行业讨论平台。如您有任何想法、意见、建议,欢迎点击文末留言。