作者按:形式与内容有某种神秘的联系。最好的电影,只有用电影的形式才得以表达。小说、诗歌、散文,似乎莫不如此。很难想象小说体的《将进酒》,也不大容易把《白鹿原》转换成诗歌。写作此文时,作者所想的,用民法学的行话说,就是寻找评注的要素、常素和偶素。评注不是体系书、不是论文、也不是专著。各美其美,前提是泾渭有分。“评注”在民法典颁行前后已有很多,未来可能会有关于“评注”体裁的最低共识,本文或许有些许参考意义。

注:本文原载《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2020年第4期,第138-162页。

基金项目:国家社科基金重点项目“民法典编纂技术问题研究”(14AZD143)。

此处发表的版本为作者提交的最后Word版,引用烦请以学报刊发的版本为准。

摘要:意大利的民法典评注以法条加若干问题的形式撰写,结构安排重问题而轻体系。评注内容完全以现行法为中心,对于法律史、比较法、立法史问题不做专门研究。原则上仅援引判例的索引号,不援引判例的内容,未见对判例的批评。未以专门术语区分“通说”“主流说”“少数说”,但会表明某一学说的认可度,允许评注者表达个人观点,也会援引域外学说。上述做法值得我国借鉴。历史地看,当代评注与盖尤斯的《法学阶梯》,构成了同一种精神在相反方向上的展开。

关键词:民法典;评注;意大利;盖尤斯

引言

我国的民法典评注事业已经起步,随着民法典的颁行将会有进一步的发展。意大利的民法典大型评注至少有四部,本文尝试分析《意大利民法典》第128条、第129条、第129bis条三个条文的不同版本评注,观察其写作形式及具体内容,以期对我国的民法典评注事业有所助益。

《意大利民法典》第128条、第129条、第129bis条三个条文完整地规定了误信婚姻(putative marriage)制度,以解决无效婚姻中无过错配偶的保护问题。就制度史而言,普遍认为该制度滥觞于教会法,但也有认为该制度源于罗马法的观点。[1]就比较法而言,德国瑞士并无类似条文,[2]法国、西班牙、英美等国的同名制度也互有区别,[3]意大利法的规定又与前述诸国有所不同。[4]就立法和修法的情况而言,1865年《意大利民法典》规定了误信婚姻制度,但1942年的民法典对之进行了彻底改造,1975年又进行了重大的修改,将原第129条的内容并入了第128条,重写了第129条的同时增加了第129bis条,2013年又对第128条进行了小规模修改。此外,条文中涉及的诸多问题存有不少争议,这些争议构成了学说和判例中丰富的内容。三个条文完整呈现了一个制度,且其内容及体量似乎比较匹配一篇论文的写作,因而选择这三个条文的评注情况作为观察对象。

本文选取了八部民法典评注,选取的标准在于以全部的民法典内容为评注对象。未选择对民法典部分内容的评注,[5]也不考虑有简单评注形式的“法典”。[6]这八部民法典评注各有特点,分述如下。第一部评注最为著名,始于意大利著名学者夏洛亚,最早出版于1943年,即现行民法典颁行的次年,并更新至今,其封面为白色,故本文称之白皮评注。[7]本文援引的评注为1993年版,其中菲南齐亚洛(Francesco Finacchiaro)以三十一页(第189-220页)的篇幅作了评注,并在其中提出其广受援引的恶意相对人或第三人对诚信当事人责任的“先合同责任说”。第二部评注最为详尽,由意大利民法学者施莱辛格(Piero Schlesinger)创立,封面为绿色,故本文称之为绿色评注,[8]在这部评注中玛利尼(Annibale Marini)以独立的一册书(共计100页)评注了三个条文。第三部评注是体例最为特别的一部大型评注,主编为岑顿(Paolo Cendon),封面主要为红色,本文称之为红色评注,[9]以六十二页(第1453-1515页)的内容做了评注。第四部评注为较新的一部大型评注,主编为嘎布利耶利(Enrico Gabrielli),封面主要为蓝色,本文称之为蓝色评注,[10]评注者有两位,分别是托玛西尼(Raffaele Tommasini)和珐兰达(Giuseppina Faranda),两位作者作了共计二十六页(第349-375页)的评注。第五部为阿尔帕(Guido Alpa)主持的只有三卷本的中型评注,[11]在这部评注中,以二十七页(第595-622页)的篇幅做了评注。第六部由鲁佩多(Cesare Ruperto)主持,也具备大型评注的体量,这部作品并非以评注命名,相反更强调司法的状况,其名为《民法典相关判例——兼及学说》,但其中的形式与内容与评注并无差别,在这部“评注”中,执笔者克里斯库奥拉(Alessandro Criscuolo)以二十页(第252-272页)的篇幅做了评注。[12]第六部评注较为古老,属于中型评注,其对应评注有十页(第619-628页)。[13]第七部评注为小型的简明评注,[14]由强(Cian)和特拉布奇(Trabucchi)创立,评注者为罗玛(Umberto Roma),整部评注只有一册,在该评注中,给了三个条文四页的篇幅。前述对评注做大型、中型及小型的区分,纯粹以评注的体量而论。若评注有一个书架或几个书架的体量,自然为大型评注,若仅有一册,无疑应归于小型的简明评注,若有几册,则归为中型评注。就意大利语的用法而言,评注应以大型或中型为当然之意,只有小型评注才会加上“简明(breve)”的定语。

二、评注的形式

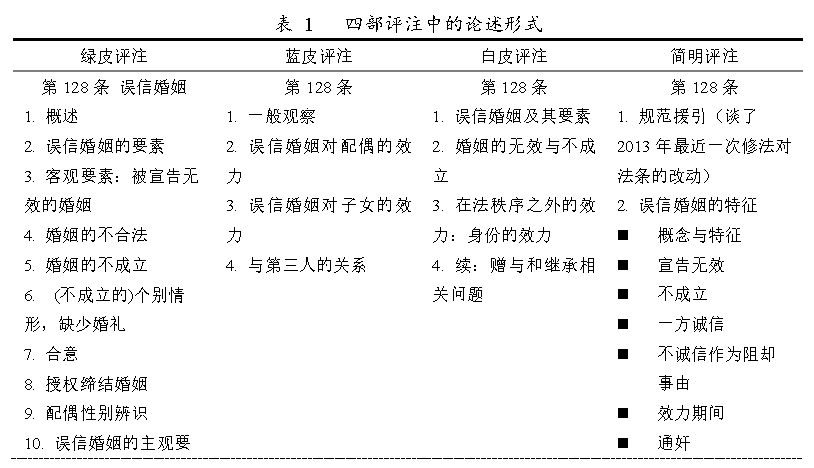

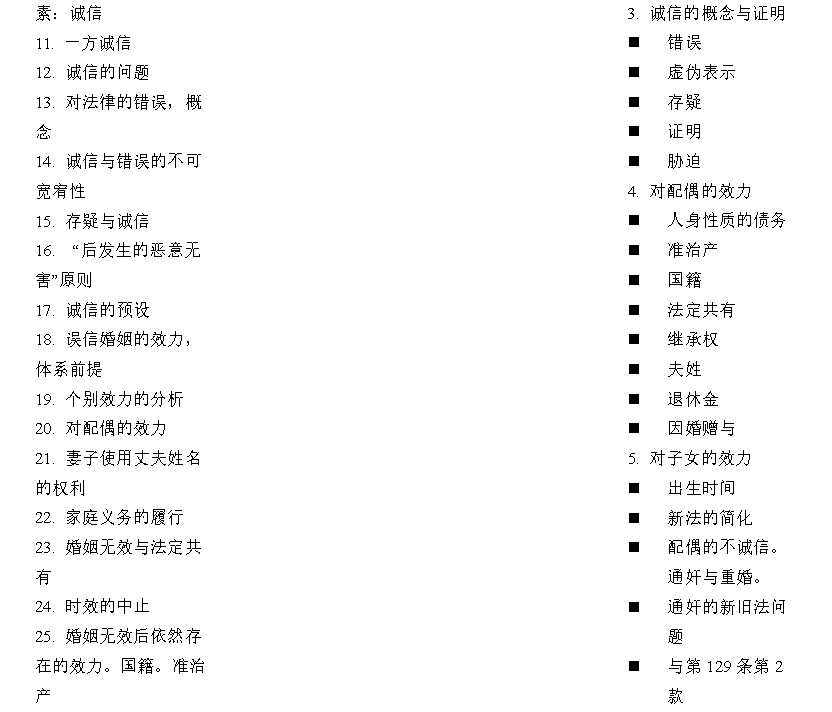

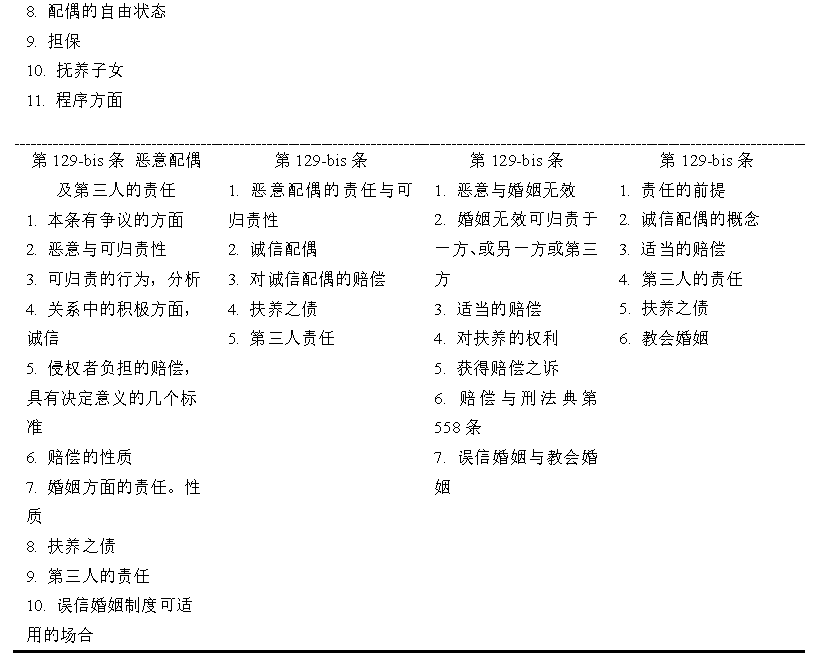

前述八部民法典评注基本采纳了“法条+问题”的体例。在将待评注条文誊写后,将法条适用的相关问题逐个列出,一一解读。所有的评注基本都以此形式展开,但有一个例外,后文将详述。本文具体展现四部评注的论述形式。第一部是绿皮评注,第二部是蓝皮评注,第三部是白皮评注,第四部是简明评注。

从上表所列内容可知,评注以数个法律问题为主题展开评述,这些法律问题彼此间或可构成体系,或彼此独立、毫无关联。在绿皮评注中,客观要素(序号3)和主观要素(序号10)显然可以构成一个体系。从序号三到序号十七可以构成一个体系,为客观要素与主观要素及二者涵盖的各个具体要素,序号十八到序号二十八也可以构成一个体系,讨论误信婚姻的效力。但序号二十九到序号三十的内容是独立的,即新法问题与程序问题,是适用中会遇到的问题,但与其他内容并无体系意义上的关联。可见,评注的撰写区别于体系书的撰写,评注不妨采纳某一体系作为论述脉络,但不符合体系的问题也要在评注中呈现。评注旨在集成理论与实践中与法条适用有关的素材,以此解决法条适用中可能出现的所有问题,评注的写作以问题而非体系为线索。评注在体例上区别于体系书,但这并不妨碍二者的互动,不能纳入现有体系的评注内容可能构成未来体系的一部分。

评注以问题为主线的取向也会影响评注的论述结构。上述绿皮评注序号三的内容一般性地讨论了“客观要素”,序号四的内容“婚姻不合法”属于“客观要素”的一个具体情形,序号六的内容“婚礼”则是“婚姻不合法”但具有法律意义的一个具体情形。这三个序号中的内容实际讨论了是三个不同层次的问题,但评注者却将三者统一编号、放到了同一个层级予以论述。这与体系书及论文的组织思路差异明显,好处在于直接呈现问题,弊端在于体系性较差。此外,就第128条评注的具体内容而言,四部评注均将“构成要件”和“法律效果”为基本的论述框架,但“构成要件”和“法律效果”并未构成条文之下的“一级标题”,评注者似乎更愿意将“构成要件”与“法律效果”这两个范畴置于幕后,而不是将之放在评注的论述结构中。可见,评注者在意的是“构成要件”和“法律效果”中更为具体的问题,从标题的层面点明具体问题对评注而言是一种更优的选择,尽管此选择以体系的角度观察不尽如人意。可以说,与体系书和论文相比,评注的论述结构更加扁平化。

就上述四部评注选取的问题而言,差异极大。最为详尽的绿皮评注论述了五十余个问题,而蓝皮和白皮两部大型评注仅仅论述了十余个问题,简明评注反而论述了近二十个问题。这说明在所论述问题的选择层面,评注者具有相当的自由,基本可以随心所欲。但这样随意的问题选择,并不意味着对问题的遗漏。相反,不论选择以什么问题作为评注的切入点,力求问题的全覆盖均为各个评注所追求。上表对照了绿皮评注和简明评注中第128条评注的内容,其中绿皮评注共列明了三十个问题,简明评注只列了八个问题。但仔细对照二者的具体内容,会发现即便是简明评注,也基本覆盖了绿皮评注中谈及的三十多个问题。在上表中,绿皮评注中有下划线的内容是被简明评注明确论及的内容。为方便对照,也列出了简明评注中“一级标题”之下未成标题但“以符号区隔但不分段”的醒目方式论述的内容,这些内容虽然往往不过一句话或几句话,但言简意赅。简明评注不过区区四页,却要基本覆盖绿皮评注以一百页内容论述的问题,对作者的要求似乎是不低的,这也部分造成了简明评注的可读性要逊于大型评注。

岑顿(Paolo Cendon)主编的红皮评注,采纳了一种新的体例,其基本形式为:“法条(包括了提示性内容)+核心判例+评注(commento,以问题展开)”。在法条之后,列明了“要点(importanza)、内容(contenuto)、法源及体系(fonti e sistema)、主要争点(questioni principali)、适用(applicazioni)”五部分内容,五部分的内容非常简短,应该说这五部分内容附属于法条,是对法条内容的极简解读。核心判例(giurisprudenzaessenziale)构成一个单独部分,不谈论案情,只简单评述若干案件的法律意义,也非常简短。红皮版第128条中的相关内容如下:

要点:误信婚姻制度调整无效婚姻的法律效果。尽管现行第128条在文字上与1942年民法典中的第128条差别不大,但二者有根本的区别,因为当前规定中诚信的意义要逊于1942年的规定,在涉及子女法律状况时尤其如此。

内容:对于被宣告无效的婚姻的效力,有两个基本规则。一个涉及子女,直至无效判决作出,对子女产生有效婚姻的效力,除非无效的原因是重婚或通奸。子女保留其婚生身份,不论其父母是否诚信。

另一个规则涉及配偶,在婚礼举行时的诚信配偶,在无效判决做出前对之仍产生有效婚姻的效力,受胁迫做出合意者亦同。就配偶而言,证明“不诚信”将导致无效溯及既往地发生,并导致配偶身份的自始消灭。

法源与体系:涉及法典中的条文:民法典第142条及其后条文,民法典第232条及其后条文,民法典第250条及其后条文,民法典第584条,民法典第785条,民法典第1147条。

相关的制度:主观诚信的概念(民法典1147条);按照民法典第250条、民法典第251条的子女的承认;配偶间的权利和义务,姓氏,国籍,配偶继承,因婚赠与。

主要争点:就诚信问题,不知或错误的心理状态是否足够,而无需考虑可宽恕性,或有过错的不知是否排除诚信,存有讨论。也有人追问,是否第128条规定了无效仅在诚信配偶间有溯及力的一般原则,抑或相反,因为婚姻的性质使得其效力直至无效宣告之时,而不考虑配偶的诚信与否,该效力源于固有的属性,不受无效宣告的搅扰。对法定共有的解除也有不同观点,法定共有是否在所有情形都自判决做出时解除,抑或在配偶一方为诚信时,法定共有的解除具有溯及力。

适用:司法实践认为有过错的不知排除诚信(C86/4649;C 96/2138);也有判决认为法定共有自无效时起解除(C03/11467;Trib. Catania 9-2-2001)。

在包括了上述五部分内容的法条之后,还有一个核心判例的部分列举了若干案例,试翻译其中一个案例以说明这部分的案例写作方法。

C03/11467:因为婚姻无效或因为第191条规定的其他原因,配偶间的法定共有无溯及力地解除,共有财产的分割在配偶间依照第194条的规定平等进行,不存在对共有财产的取得有不同的经济贡献的证明问题,并不适用普通共有制度(民法典第1101条),在普通共有中共有人的份额平等是一个简单的推定,可以通过相反证据推翻。

毫无疑问,红皮评注在形式上有所创新。单列出的几个部分,的确有提纲挈领的好处。“要点”点明了立法宗旨和法条的文义变迁,“内容”指明了法条的主要规则,“法源与体系”论述了相关法条和制度的关系,“主要争点”将最重要的争议问题一一列出,“适用”指出了重要的判例。“核心判例”则将重要判例的法律意义点明。这样的形式有助于读者快速把握法条涉及的理论及实践的核心内容,但如此安排似乎有悖于评注的本旨。

“评注”既然要解决“现行有效”的法条适用问题,新旧法条的对照就不重要,或者说没有重要到需要以“要点”形式点明的程度。“内容”是对法条的简明解释,比法条稍显清晰详尽,但并不足以解决所有问题,在教科书中出现或许合适,在评注中以特别醒目的方式出现则并不合适。“法源和体系”固然重要,但对评注而言,应该在解决某一问题时自然而然地考虑到与其他法条的关联,如在考虑第128条的“诚信”问题时,需论述与第1147条的关联问题。“主要争点”列明的问题,只有展开论述才有意义,如“有过错的不知是否构成诚信”的问题,只有在具体的评注内容中才会明了理论界和实务界的不同立场。缺乏以学说为脉络的论述语境,“主要争点”部分的内容只有提示的作用,“适用”部分所举的案例也有同样的问题。由于缺乏语境,并不能准确理解其意义,如“有过错的不知排除诚信”的两个案例C 86/4649和C 96/2138,其意义在于点明司法实践与主流学者的见解完全相反,但仅在“适用”中,是看不到这一点的。

红皮评注仍会在“评注”(commento)部分再逐一讨论上述问题。就此而言,“要点”、“内容”、“法源与体系”、“主要争点”、“适用”,似乎成了鸡肋,不如径直删去。“核心判例”虽有点明之效,但在“评注”部分,判例已作为观点的注脚出现了,不宜重复出现,且欲了解法官适用法条的具体论证,还是要去看判决原文。可以说,红色评注在体例上的创新,似乎在教学上的意义更大一些,但评注不是教科书,二者的写作目的并不同,没必要奢求评注如教科书那样简单明了、提纲挈领。若要一部评注同时兼具教科书的功能,难免顾此失彼、迷失自我。

三、评注中的法律史、比较法、立法史

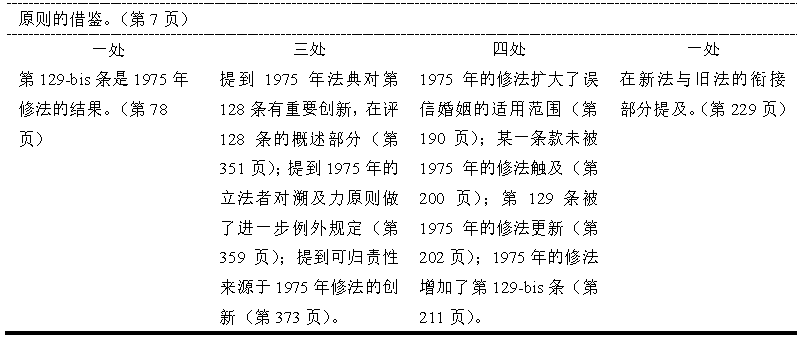

对法学研究而言,必然涉及法律史的梳理、比较法的镜鉴、立法史的评析、当代学说的争鸣、重要判例评述五个方面。此处本文只考察评注中的法律史、比较法、立法史内容。就这三方面的问题,本文选取其中的一个具体问题,考察四部评注的具体内容。在制度史方面,考察对教会法的介绍。在比较法方面,考察与法国法的比较。在修法方面,考察对1975年修法的论述。

在上表所列评注中,法律史研究是被一笔带过或根本不谈的。比较法内容也是一笔带过或根本不谈,即使这种比较法上的研究可以帮助理解意大利法的特殊性。对于修法的情况,四部大型评注的作者都无意去对修法做专门介绍,只是在论述具体的法律问题时顺带提及修法。在简明评注中,甚至只提及了最近的2013年的修法,直接将1975年的大幅修法省去不谈,且在提及2013年修法时,做到了“惜墨如金”,以非常简短的六行做了介绍。[15]

评注的作者对制度史、比较法以及修法的情况是非常清楚的,在评注作者的简短论述中可以发现这一点。如绿色评注的作者清楚地知道有观点主张这一制度起源于罗马法中的D.23,2,57,1以及C.5,18,3,[16]但仅仅提及了此点,并未深入论述。又如简明评注以一句话表明意大利的现行制度背离了以诚信为中心的教会法传统。[17]1975年的修法大幅改变了旧法的状况,增加了一倍以上的内容,评注者对此不可能不清楚,而这种力度的修法也不可能不重要,只是评注者有意不从修法本身去谈论修法而已。应当说,评注的全部注意力集中于现行法,因而原则上无需考虑历史上的法,也不需要考虑其他法域的法,甚至也不需要考虑作为现行法前身的旧法,所以评注中不会专门出现法律史、比较法、立法史的相关论述。评注对法律史、比较法、立法史问题的冷淡,早已为我国学者洞悉。[18]但不以法律史、比较法、立法史作为专门的论述对象,并不意味着绝对地排斥法律史、比较法、立法史的相关内容,因为法律史、比较法和立法史仍可作为素材去解决条文适用的问题,在既有的评注中,就有以立法史素材解决教义学问题的范例。[19]

评注中的法律史、比较法、修法问题如此简略、甚至被忽略,并不意味着制度史和比较法研究是不重要的。意大利有专门的《法的百科全书(Enciclopedia)》和《学说汇纂(Digesto)》,在这两种类型的作品中,都有误信婚姻的词条,并在其下区分罗马法、教会法、民法几个部分予以论述。[20]似乎可以说,评注与“百科全书”、“学说汇纂”有着界限较为清晰的分工,均构成法学研究的基础工程。但正如评注不能替代学术论文一样,“百科全书”和“学说汇纂”也只是为相关的研究提供一个全景式的概览,更为扎实的论证,还有赖专著和论文形式的研究。有学者指出评注在现代法的研究中构成一种高阶产品,[21]这一判断对“百科全书”和“学说汇纂”也适用。倘若没有高质量的填充资料,这三种体裁的文献均不可想象,或只能滥竽充数。

《德国民法典》的评注历史较之现行《意大利民法典》的评注历史远为长久,评注这一论述体裁在德国的涵义较意大利更为丰富,不少德国学者都力图赋予“评注”以新的使命和意义。[22]似乎可以说,意大利的“评注”较德国而言所指似乎更为狭窄。[23]在意大利学界不存在德国的《民法历史批判评注》。或者说,德国的“历史批判评注”,在意大利不被认为属于评注的范畴,而是属于“百科全书”或“学说汇纂”的范畴。与之相关,德国的“学生评注”,在意大利也往往被冠以“法典”而非“评注”之名。[24]有时摧毁一项伟大的事业,只需要摧毁描述这个事业的名词,而摧毁语词的第一步似乎就是让这个语词“兼容并包、鹿马皆指”。就此而言,以特定形式和特定内容区别于其他体裁,以确保其“名实一致”,似乎是中国当下一种更好的选择,“历史评注”、“学生评注”等特别的评注,似乎不以“评注”的面目出现为佳。

四、评注中的判例与学说

评注旨在集成与法条适用相关的学说与判例。在简明版的第128条的评注中,出现了新旧法适用衔接问题的专门内容,也出现了世俗法与现行教会法衔接问题的专门内容,[25]这些内容虽非民法范畴,但在第128条的适用过程中可能会出现,因而也出现在了评注中。这无疑对评注者提出了更高的要求,在我国已出版的评注中,几乎都会涉及诉讼法内容的“证明责任”,[26]这也是评注以解决所有适用问题为宗旨的体现。

针对某一具体的法律问题,判例和学说都可能会给出答案,在逻辑上可区分出三种情形:既有学说见解又有判例;有学说见解但无判例;无学说但有判例。但实际上,“无学说但有判例”的情形在评注中似乎不存在,针对某问题的学说可能会被判例突破,但似乎不存在针对某问题尚无学说的情形。评注在解答问题时,可能会没有可援引的判例,但一定有相应的学说。逐一对照第128条谈及误信婚姻在配偶间效力部分的评注,会发现评注所列的九个具体问题中,有三个没有援引判例、只援引了学说。[27]考虑到立法的滞后性,新问题必然首先在实践中出现,那么理所当然的情况应该是有判例而无学说,而不是相反。之所以在评注中不会出现有判例而无学说的情形,主要的原因恐怕还在于评注的体例。评注不是判例集,即使有新的判例出现,评注也仍以学说为主要脉络展开,被援引的判例或者在学说脉络之中,或者在学说的脉络之外,均围绕着学说展开。评注具有将法律知识、理论体系化和关注司法判例发展两方面功能。[28]就评注的写作方式而言,这两种功能实际上是以彼此支撑的方式实现的,即司法实践中的新问题刺激新学说的出现,之后针对新问题的判例成为学说的积极或消极的注脚,学说与判例共同构成评注的主要内容。

在援引学说和判例解决问题时,学说和判例可能保持一致,可能会有所区别,甚至完全相反,如在简明版的第128条评注中提到,学界普遍认为“有过错的不知仍构成诚信”,但实践中的判决却普遍认为“有过错的不知不再构成诚信”。[29]学说是学者的作品,而判决是法官的作品。学说自然应考虑判例,但考虑不意味着赞同,正如判决在援引学者见解时也会有所甄别。[30]就此而言,评注应当构成理论界对实务界的回应,正如判决援引学说构成实务界对理论界的回应。

(一)对判例的取舍

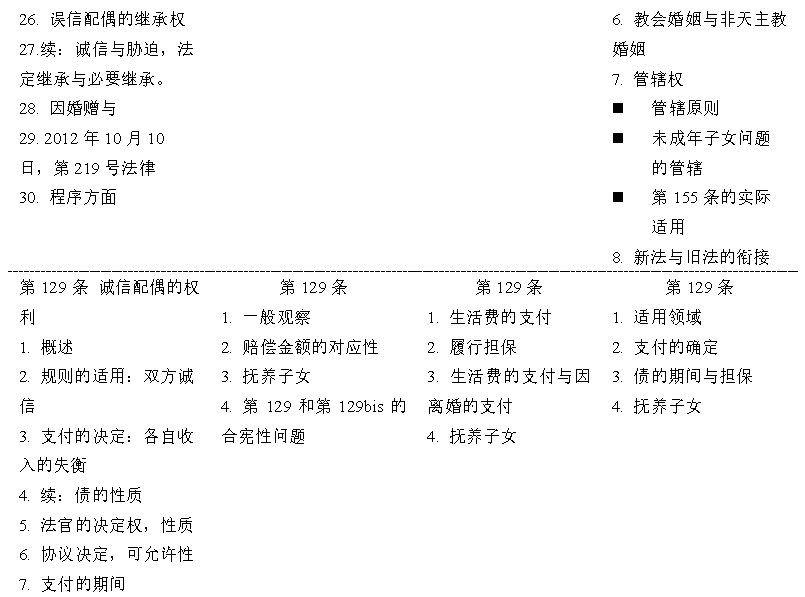

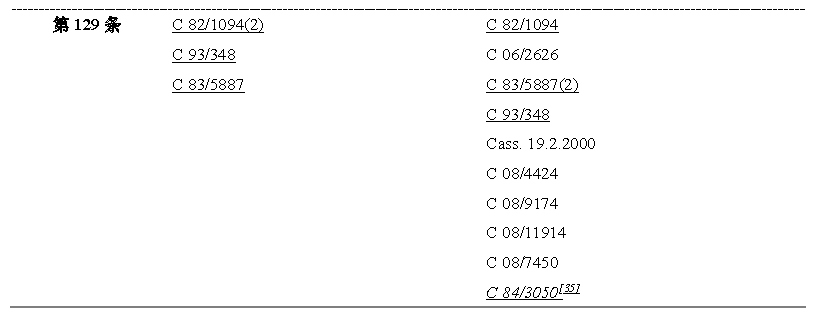

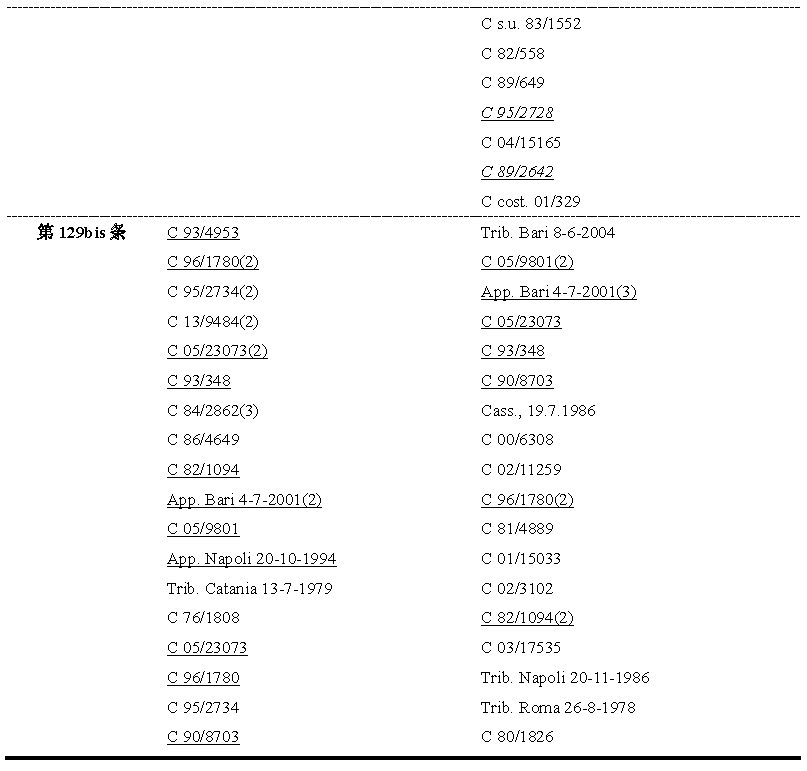

判例浩如烟海,评注者选取哪些判例,又如何援引,都构成评注者必须面对的问题。下文以简明评注和蓝皮评注为例,展示不同评注者对案例的取舍。

上表所列的判例援引以仅援引案例索引编号为原则,以援引判决具体内容为例外。在简明评注对本文选取三个条文的评注中,从未出现对判决内容的援引,在蓝皮评注中,只有一处直接援引了判决中的论述。[36]

从案例的选择上看,评注者实际上有较高的自由度,重合部分的案例不会过半。上表中不同的评注者对判例有不同的评价,评注中援引的判例有区别实属正常,但因为一些共识的存在,至少会有三分之一以上的相同援引。

评注者对案例的选择,体现了对法官的积极评价。能进入评注的判例凤毛麟角,无论代表的是什么观点,只要能够代表某一观点,都是对法官的肯定。评注是理论界和实务界互动的重要平台,法官应以判例进入评注为荣,而教授应以作品为判例所援引为傲。就此而言,究竟应按照“力量的逻辑”以选择高等法院的判例为原则,还是推崇“逻辑的力量”以选择高品质的判决书为原则,[37]仍是一个值得思考的问题。如果认为评注肩负着推动高品质司法的使命,[38]不妨以后者为原则,评注者以实际的行动向认真裁判、说理充分的法官致敬,而不论法官身处基层、还是高居庙堂。但即便如此,也必须考虑评注的写作目的是指引实践,高级法院做出的判例客观上会因其“高级”的身份自带光环。

在这一背景下,值得考虑在评注中以批评的方式援引判例是否合适。在上表所列的所有判例援引中,都未出现对判例的批评。评注本身是学术观点和实务做法的集成,就此而言,并无必要对所引判例进行批评,只要准确地反映判例所持观点即可。在客观地描述判例所持立场之后,还要对此立场予以批评,只有在评注者主张自己的学术观点时才有必要。否则,即使有持相反立场的观点或判例,评注者予以客观的引述即可。评注作为一种学术作品,自然可以表达自己的学术观点,但评注毕竟不是论文,以何种方式、用多大篇幅、是否有必要在论述过程中批评式地援引判例,都会成为问题。若强调理论界与实务界互动的方面,不如在评注中仅对判例进行积极地援引,而不做消极的评价,使得但凡进入评注的判例都值得期待。这一方式有助于实现评注对司法实践的引领,且不会实质地影响评注者表达自己的学术观点——评注似乎不应如论文那样尽可能详尽地论证自己的主张。

(二)对学说的援引

评注构成了理论界和实务界对话的舞台,这一特点决定了评注不同于一般意义上的学术论文。学术论文写作应力求新意,亦即应追求新观点,新观点在诞生之初必然构成少数说或连少数说都无法构成。为追求新观点,学术论文在对既有观点进行学术综述时,也可攻其一点不及其余,只要凸显其创新意义即可,不必苛责未进行全面综述的学术论文。但在评注的写作中,写作者要完成的是学说综述和案例综述。就学说综述而言,评注者要全面、客观地把握这一问题的理论研究状况,并能够进一步令人信服地甄别“通说”“主流说”“少数说”。由于评注的“甄别”意义,评注者具有相当的学术声望就显得必要。但评注须客观综述既有观点,并不意味着评注者在评注中不能表达个人观点。在白皮评注的作者评注前述第129bis条时,表达了自己主张的一个学术观点,属于少数说,其篇幅为不到一页纸的七小段,[39]其中没有援引判例,也没有与其他观点进行权衡比较,只是言简意赅地表明了自己的主张,但这并没有影响该观点在其他评注中被广泛援引。[40]可见,评注虽然是对既有学说和判例的观点集成,具备相当的客观性,但评注毕竟是一种个人化的写作,在评注中表达自己的学术观点并无不可。

值得注意的是,在意大利的评注中,似乎没有像德国学界为“通说(Allgemeine Meinung)”“主流说(herrschende Meinung)”“少数说(Mindermeinung)”确定特定的称谓,[41]但会以清晰的语言或论述结构让读者明白某一学说不存异议(通说),而某一学说为主流见解,“少数说”则往往被直接援引。[42]在我国民法学界,很难说对某一问题存在学界公认的“通说”、“主流说”或“少数说”,评注的写作甚至肩负着“形成通说(主流说)”的重任。[43]就此而言,德国式的“通说”“主流说”“少数说”的专门、明确区分可能不大合适,而意大利民法典评注中不那么明确区分三者的做法可能会更合适一些。各种学说首先是一家之言,有些观点可能判例支持者众,有些观点可能学者附和者多,有些观点可能令人耳目一新。“通说”“主流说”“少数说”之名恐怕不那么重要,重要的是清晰展现学说和实务的情况,纠结于“通说”“主流说”“少数说”的区分至少在我国民法学发展的现阶段有庸人自扰的嫌疑。就此而言,“先有通说而后有评注”的路径自然理想,“先有评注而后又通说”的路径也完全可行,评注可以反映学术观点竞争的结果,也可以是学术观点竞争的舞台。

既然评注聚焦于现行法的适用问题,判例与学说的选择自然应以现行法适用地域为限,即判例与学说均应以源自本国为佳,但这一原则有例外。德国的评注就有援引奥地利判例的例子,[44]而在意大利的评注中,也出现了对域外学说的直接援引。在探讨表见代理问题时,弗卢梅的默示授权说就出现在了意大利的评注中。[45]学说以其基于理性的论证获得说服力,评注不应排斥外国学说。判例以其现实的拘束力得以在评注中占据一席之地,因而对于域外的判例似乎没有援引的必要,但如果转换思路,如果判例构成某一学说的载体,那么对域外判例的援引就与域外学说的援引有共性。用以解决中国问题的中国民法典评注,自然应以中国学者的观点为依托,但这不应成为拒斥域外学说的理由。在国内学者尚未讨论的领域,域外学说可以作为有益的补充。对域外有影响力的新说,不妨也在评注中体现。评注旨在解决法条适用中的问题,重要的是通过法条适用实现个案中的正义,如果域外学说有助于更好地实现正义,又何妨采拿来主义。更何况,在依照域外学说裁判后,该学说也就本土化了。

五、结语

就形式而言,在誊写条文后将一个个问题罗列并讨论,是绝大多数意大利评注的体例,纵有创新,似乎也不值得提倡。在罗列问题时,会考虑借鉴既有的体系,但更为重要的是全面呈现欲解决的问题,会有背离体系、强调问题的倾向。尽管主要的论述线索为“构成要件”和“法律效果”,但这两部分往往不出现在标题中,标题反映更为具体的问题。

就内容而言,意大利评注完全以现行法为中心,对于法律史、比较法、立法史问题漠不关心,即使提及,也是极尽简略之能事。对于判例,意大利评注原则上并不援引判例的内容,仅援引判例的序列号,未见对判例的批评,不同的评注作者选取判例有较大的差异。对于学说,意大利评注并未以专门术语区分“通说”“主流说”“少数说”,只是以一般用语或语境明确表明学说的认可度,会在评注中表达评注者的观点,也会援引域外学说。

对中国民法典评注,基于意大利的经验似乎可以提出以下主张:

第一,评注不宜形式创新,法条之下逐一罗列问题的体例较优;

第二,评注中的标题设计可以摆脱体系的束缚、突显对问题的强调,也可以考虑以更为具体的标题替代“构成要件”或“法律效果”这样的标题,重问题而轻体系;

第三,评注的写作目的决定了评注对法律史、比较法、立法史研究的忽略,但并不排斥以法律史、比较法、立法史的素材解决法条适用问题;

第四,判例援引不宜援引其具体内容,评注不宜批判被引判例,应考虑以裁判的质量而非裁判者的身份作为判例选择的标准;

第五,学说援引力求准确即可,不宜强求“通说”“多数说”“少数说”的区分,“先有评注而后有通说(多数说)”更符合我国实际,评注时可以援引域外学说。

历史地看,评注并非新鲜事物。法学史上最重要的评注恐怕首推盖尤斯的《法学阶梯》,这部作品首先是一部教材,其次是立法的范本,最终成为世界各国民法典的源头。尽管通常翻译为《法学阶梯》,但其作品的完整名称为《市民法阶梯的四卷评注》(Institutionumiuris civilis commentarii quattuor),[46]这部书不仅书名中就有评注字眼,而且四个部分都分别被叫做评注。但盖氏的这部评注作品,又区别于盖氏的其他评注作品。[47]除了《法学阶梯》,其他的评注类作品并未以“commentarius”命名,而只是简单的以“ad+评注对象”的方式命名。

在笔者看来,包括后世的评注法学派在内,评注(Commentarius)一词的使用意味着某种超越。这种超越在盖尤斯的时代,体现为以体系化的方法超越以问题为主线、纷繁复杂的罗马法,追求简明的体系。评注法学派的超越则体现在对罗马法文本和注释法学派“我注六经”的超越,追求“六经注我”。当代的评注,则是对高度体系化的法典的超越,追求规则的具体化或情景化,围绕着具体问题的解决击穿壁垒森严的体系。[48]当代的评注与盖尤斯的评注,构成同一种精神在相反方向上的展开。

“法典评注”栏目由朱庆育教授主持/主笔,每周二与“民商辛说”栏目交替推送,发布法典评注及相关作品与信息。